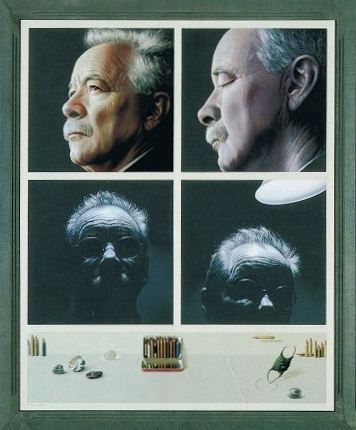

Jan Peter Tripp

Das ungeschriebene Gebot

Endspiel

Campo Santo S. 210ff

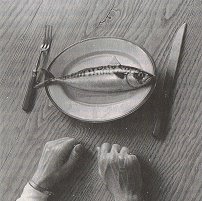

Scomber scombrus oder

die gemeine Makrele

|

Die beiden Segel waren im Westwind gebläht, und wir setzten den Kurs so, daß unser Boot die Gezeitenströmung durchschnitt, gegen die die Markele, die bekanntlich zu den gefräßigsten Fischen gehört, mit Vorliebe anschwimmt. Beim Anbruch des Morgens legten wir unsere Leinen aus. Bald sahen wir in der dämmrigen Ferne die Barriere der Kreidefelsen, zuoberst gesäumt von dem schmalen Band der dunklen Wiesen und Wälder, doch dann dauerte es noch eine ganze Weile, bis die Strahlen der Sonne quer durch die leichten Wellen gingen und die Makrelen sich zeigten.

Dicht gedrängt und in anscheinend immer zunehmender Zahl schossen sie knapp unter der Oberfläche des

Wassers dahin. Ihr steifer, torpedoförmiger Leib, dessen

Hauptmerkmal eine hypertrophisch ausgebildete, die Wendigkeit stark einschränkende Muskulatur ist, treibt sie in

gerader Bahn ständig voran. Auszurasten ist ihnen so gut

wie unmöglich, und einem Ziel zustreben können sie nur

in weiten Bogen. Wo sie, im Gegensatz zu den seßhafteren

Fischen, überall herumziehen, das war lange und ist auch

heute noch ein Rätsel. Es gibt in den Ozeanen, schreibt

Ehrenbaum, vor den amerikanischen und europäischen

Küsten, über viele Quadratmeilen sich ausdehnende und

viele Klafter in die Tiefe reichende Plätze, an denen sie zu bestimmten Zeiten des Jahres zu Tausenden von Millionen sich einfinden und von denen sie alsbald, so unversehens, wie sie gekommen sind, wieder verschwinden. Jetzt freilich blinkten und blitzten sie rings um uns her. In dem von einer unregelmäßigen braunschwarzen Streifung transvers gezeichneten Blau ihres Rückens flunkerten purpurrote und grüngoldene Pailletten, ein irisierendes Farbenspiel, von welchem wir an den gefangenen Fischen oft schon bemerkt hatten, daß es in der Stunde ihres Todes, ja, sowie sie nur berührt werden von der fremden, trockenen Luft, schnell verblaßt und in einem bleiernen Anhauch erlischt.

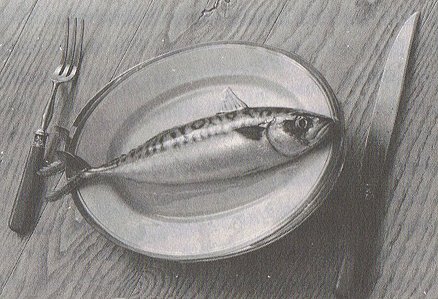

An die zu ihren Lebzeiten so wunderbar schillernde Erscheinung der Makrelen erinnert ihr sonderbarer Name, der, wie Ehrenbaum an einer anderen Stelle bemerkt, zurückgeht auf das lateinische Beiwort varius beziehungsweise auf dessen Diminutivvarianten variolus, variellus, varellus, die so viel bedeuten wie etwa scheckig oder gefleckt, weshalb sich auch die petite vérole von ihnen herschreibt, jene Krankheit, die man sich früher meist in solchen Häusern geholt hat, in denen, zumindest nach dem französischen Sprachgebrauch, eine Makrele als Herbergsmutter an der Kassa saß. Wahrscheinlich sind die Zusammenhänge zwischen dem Leben und Sterben der Menschen und der Makrelen weitaus komplizierter, als wir erahnen. Gibt es nicht, dachte ich mir, als ich die erste Leine einholte, eine Gravüre von Grandville, auf der ein halbes Dutzend besonders kaltblütige Fische, angetan mit gestärkter Hemdbrust, Krawatte und Frack, an einer gedeckten Tafel sitzen, im Begriff, einen ihrer Artgenossen zu verspeisen oder, was kaum weniger furchtbar wäre, einen von uns? Vielleicht heißt es darum nicht von ungefähr, von Fischen zu träumen, das bringe den Tod. |

|

Andererseits gilt der Fisch unter vielen Völkern als ein Sinnbild der Fruchtbarkeit. Scheftelowitz beispielsweise behauptet, daß es bei den tunesischen Juden Sitte sei, zur Hochzeit oder am Sabbatvorabend Makrelenschuppen auf das Kopfkissen zu streuen, während der nach Kalifornien ausgewanderte Wiener Psychiater und Anthropologe Aisenbruk in einer seiner zu Unrecht vergessenen Schriften darauf verweist, daß die Tiroler gern zu Weihnachten einen Fischschwanz an die Stubendecke nageln.

|

|

|

|

Wie sich die Dinge in Wahrheit verhalten, das freilich steht auf einem anderen Blatt. Keiner von uns weiß letztlich, wie er dem anderen auf den Teller kommt oder was in der geschlossenen Hand seines Gegenübers an Geheimnissen verborgen ist. Selbst wenn wir der Ichthyomantie uns verschreiben, zum Sezierbesteck greifen, die Makrele vorsichtig zerlegen und das Eingeweideorakel befragen, werden wir schwerlich Antwort erhalten, denn blind und stumm blicken sie uns nur an, die Dinge - die Maserung im gehobelten Holz, der silberne Armreif, die alternde Haut, das gebrochene Auge -, und verraten uns nichts von dem Geschick unserer Gattung. |

|

Bis in den Abend beschäftigten mich diese Gedanken. Wir waren längst von dem Fischzug zurückgekehrt und schauten am festen Land noch einmal hinaus auf das graue Meer, als es mir scheinen wollte, als glitte dort draußen, zwischen den Wellen nur ab und zu sichtbar, etwas Dreieckiges dahin. Perhaps it's someone still out sailing, sagte meine Begleiterin, or else the fin of that great fish we will never net passing us far out at sea. |

|

Mai 1976

Campo Santo S. 243f

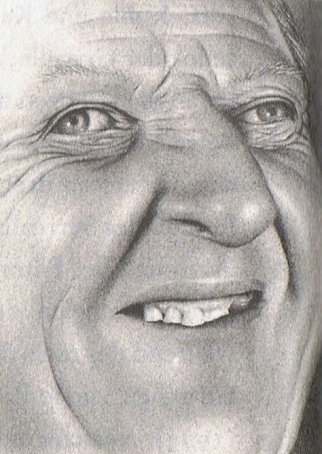

Senatspräsident Daniel Paul Schreber

|

Ein leiser Sprung (Aquarell 1976)

|

|

Man schrieb schon den Monat Mai 1976, als ich zum erstenmal an dem Bonatz-Bahnhof ausgestiegen bin, weil ich von jemandem gehört hatte, daß der Maler Jan Peter Tripp, mit dem ich in Oberstdorf in der Schule gewesen war, in der Stuttgarter Reinsburgstraße wohnte. Meinen Besuch bei ihm habe ich als denkwürdig in Erinnerung behalten, weil mich mit der Bewunderung, die ich für die Arbeit Tripps sogleich empfand, der Gedanke streifte, daß ich auch gern einmal etwas anderes tun würde als Vorlesungen zu halten und Seminare. Tripp hat mir damals einen von ihm gefertigten Stich als Geschenk mitgegeben, und auf diesen Stich, auf dem der kopfkranke Senatspräsident Daniel Paul Schreber zu sehen ist mit einer Spinne in seinem Schädel - was gibt es Furchtbareres als die in uns immerfort wuselnden Gedanken? - auf diesen Stich geht vieles von dem, was ich später geschrieben habe, zurück, auch in der Art des Verfahrens, im Einhalten einer genauen historischen Perspektive, im geduldigen Gravieren und in der Vernetzung, in der Manier der nature morte, anscheinend weit auseinander liegender Dinge.

Immerfort frage ich mich seither, was sind das für unsichtbare Beziehungen, die unser Leben bestimmen,

wie verlaufen die Fäden, was verbindet zum Beispiel meinen Besuch in der Reinsburgstraße

mit der Tatsache, daß dort, in den Jahren unmittelbar nach dem Krieg,

ein Lager für sogenannte Displaced Persons bestand, in welchem am 29. März 1946 von

etwa hundertachtzig Stuttgarter Polizisten eine Razzia durchgeführt wurde,

bei der, obschon sie nichts aufdeckte als einen Schwarzhandel mit ein paar Hühnereiern,

mehrere Schüsse fielen und einer der Lagerbewohner, der eben erst seine Frau und seine

beiden Kinder wiedergefunden hatte, ums Leben kam.

|

Wie Tag und Nacht

Logis in einem Landhaus S. 169ff

|

Die Kehrseite dieser Abschilderung einer im Verlauf des Zivilisationsprozesses immer ungeheurer werdenden Art sind die verlassenen Landschaften und insbesondere

die Stilleben, in denen - weit jenseits der Ereignisse - nurmehr die bewegungslosen Gegenstände Zeugnis geben von der vormaligen Anwesenheit einer sonderbar

rationalistischen Gattung.

|

|

In den Stilleben Tripps geht es nicht darum, daß der Maler seine Kunst und Herrschaft zur Ausübung bringt an irgendeiner mehr oder weniger zufälligen Assemblage,

sondern es geht um das autonome Dasein der Dinge, zu denen wir, als blindwütige Arbeitstiere, in einem untergeordneten und abhängigen Verhältnis stehen.

Da die Dinge uns (im Prinzip) überdauern, wissen sie mehr von uns als wir über sie; sie tragen die Erfahrungen, die sie mit uns gemacht haben, in sich und sind -

tatsächlich - das vor uns aufgeschlagene Buch unserer Geschichte.

|

|

Ein Vierteljahrhundert bereits geht der Werkkatalog Jan Peter Tripps zurück. Er umfaßt Arbeiten der verschiedensten Größenordnungen, ausgeführt mit Bleistift,

Kohle und Kaltnadel, mit Aquarellfarben, als Gouache oder Grisaille, in Acryl und in Öl und vorangetrieben bis an die Grenzen des Machbaren, ja, so erscheint es

dem Betrachter immer wieder, bis über diese hinaus.

|

|

Realismusfrage: Einmal, weil jedem Betrachter eines Bildes von Tripp die anscheinend unfehlbare Genauigkeit der Repräsentation als erstes ins Auge fällt, und

zum andern, weil es, paradoxerweise, gerade diese stupende Kunstfertigkeit ist, die den Blick auf die wahre Leistung verstellt. So wenig Anhalt bietet die

vollendete Bildoberfläche, daß sogar die professionelle Kunstkritik den laienhaften Verlautbarungen des Staunens kaum etwas Sinnvolles hinzuzusetzen weiß.

Bezeichnend ist übrigens, daß solche Verlautbarungen oft (sozusagen) kopfschüttelnd vorgebracht werden, denn in die fraglose Bewunderung mischt sich,

gerade bei den an den Traditionen der Moderne geschulten und, was das Handwerk betrifft, im allgemeinen Ignoranten Vertretern der Kritik, vermutlich das

ungute Gefühl, einem mit irgendwelchen undurchschaubaren Tricks arbeitenden Illusionisten aufgesessen zu sein.

|

|

|

Ernst Gombrich erinnert in seinen umfangreichen Studien über Kunst und Illusion

an die von Plinius überlieferte Geschichte von den beiden griechischen Malern

Parrhasios und Zeuxis. Zeuxis, so hieß es, habe Weintrauben so täuschend echt gemalt,

daß die Vögel an ihnen herumzupicken versuchten.

Parrhasios bat daraufhin Zeuxis in seine Werkstatt, um ihm seine eigene Arbeit zu zeigen.

Als Zeuxis den Vorhang von der Bildtafel nehmen wollte, vor die Parrhasios ihn geführt hatte,

merkte er, daß dieser nicht wirklich, sondern nur gemalt war.

|

|

Auf dem Weg nach der anderen Seite war auch der Baumschläfer, der eines Morgens vor der Haustüre lag.

Obzwar gesagt wird, daß man die Toten geschwind malen soll, hat Tripp, umweht vom Chloroformgeruch der

Verwesung, sieben Tage an das Bild gewendet, in dem die stumme Botschaft dieses unverhofften Gastes festgehalten ist. Am siebten Tag gab es in dem längst

leblosen Körper noch einmal einen kleinen Ruck, und ein stecknadelkopfgroßer Tropfen Blut trat aus der Nüster hervor. Das war das wirkliche Ende. Eingebettet

ins Nichts, ohne Unterlage und ohne Hintergrund, schwebt das Tier jetzt mit seinen aufgestellten Fledermausohren dahin durch die dünne Luft. Der schwarze

Fellfleck ums Auge wirkt wie eine Trauerbinde oder wie die Schlafbrille eines Flugzeugpassagiers auf einer Sommernachtsreise über den Nordpol. We are such

stuff as dreams are made of; and our little life is rounded with a sleep.

|

|

|

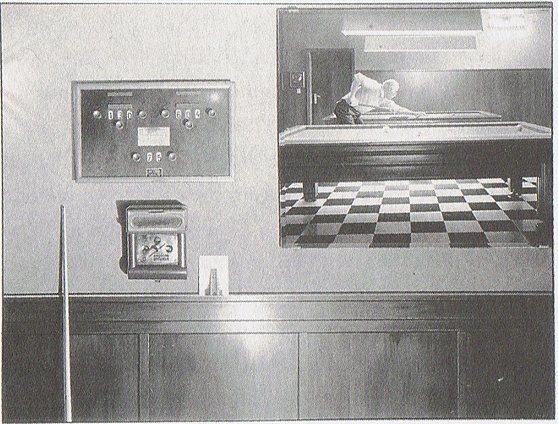

Verschiedentlich kehrt er wieder, dieser extreme Kontrast, beispielsweise in dem schachbrettmäßigen Bodenmuster des belgischen Billardbildes aus Tongeren,

das nicht von ungefähr den Gedanken nahelegt, daß der Maler in dem Rahmen, den er sich jeweils vorgibt, auf ein risikoreiches Spiel sich einläßt, bei dem mit einer

falschen Bewegung leicht alles vertan ist.

|

|

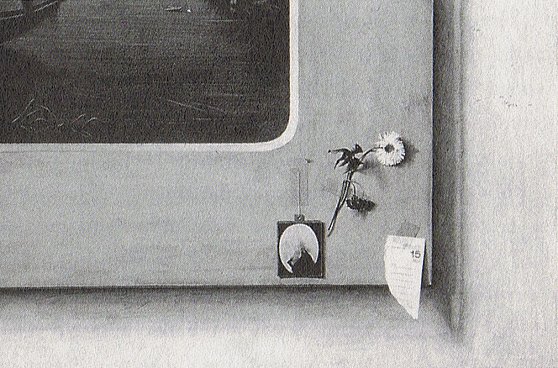

Ein Interieur aus La Cadière d'Azur zeigt eine gekalkte Wand und einen Teil eines gedunkelten Öldrucks

mit dem eben noch identifizierbaren Motiv einer Kahnfahrt über das Wasser. An dem breiten, ein Passepartout vortäuschenden

Gipsrahmen des Öldrucks ist eine Miniaturmalerei auf Elfenbein befestigt, ein Brustbild im genauen Sinn des Wortes,

denn das Ge-

sicht des Portraitierten ist bis zur Unkenntlichkeit zerkratzt und nur mehr der blau uniformierte Oberkörper des fremden Helden zu sehen. Außerdem steckt

an dem Rahmen ein kleines Gebinde aus angetrockneten Blumen (es erinnerte mich sogleich an den Glückskranz, den Karoline von Schlichen am

16. Mai 1801 auf der Brühlschen Terrasse in Dresden mit Heinrich von Kleist geflochten hat und von dem eine Photographie erhalten geblieben ist)

sowie ein Kalenderfetzchen mit dem Datum des fünfzehnten Mai, dem Geburtstag des Malers.

|

|

Das Andenken ist ja im Grunde nichts anderes als ein Zitat. Und das in einen Text (oder in ein Bild)

einmontierte Zitat zwingt uns, wie Eco schreibt, zur Durchsicht unserer Kenntnisse anderer Texte und

Bilder und unserer Kenntnisse der Welt. Das wiederum erfordert Zeit.

Indem wir sie aufwenden, treten wir ein in die erzählte Zeit und in die Zeit der Kultur.

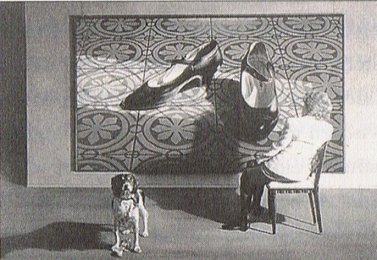

Versuchen wir das zuletzt zu zeigen an dem 370 x 220 cm messenden Bild "La declaration de guerre", auf welchem ein feines Paar Damenschuhe zu sehen ist,

das auf einem gekachelten Fußboden steht. Das blaßblau-naturweiße Ornament der Kacheln, die grauen

Linien der Verfugung, das Rautennetz der Bleiverglasung eines Fensters, das vom Sonnenlicht über den mittleren Teil des Bildes gebreitet wird, in welchem

die schwarzen Schuhe zwischen zwei Schattenbereichen stehen, all das ergibt zusammen ein geometrisches Muster von einer mit Worten nicht zu beschreibenden

Komplexität. Aus diesem, den Schwierigkeitsgrad der verschiedenen Verhältnisse, Verbindungen und Verstrickungen illustrierenden Muster und dem mysteriösen

Paar schwarzer Schuhe entsteht eine Art Bilderrätsel, das der Betrachter, der die Vorgeschichte nicht kennt, kaum wird auflösen können. Welcher Frau haben

die Schuhe gehört? Wohin ist sie gekommen? Sind die Schuhe übergegangen in den Besitz eines anderen? Oder sind sie am Ende nichts als das Paradigma

für den Fetisch, den der Maler aus allem, was er malt, zu machen gezwungen ist? Schwer ist es, über dieses Bild mehr zu sagen, als daß es, seinem

repräsentativen Format und seiner vorgeblichen Eindeutigkeit zum Trotz, im Privatesten sich verschließt. Die Schuhe geben ihr Geheimnis nicht preis.

Zwei Jahre später allerdings rückt der Maler sein Rätselbild ein Stückchen weiter wenigstens in die Öffentlichkeit. In einem Werk von bedeutend kleinerem

Format (100 x 145 cm) taucht das große Bild noch einmal auf, nicht bloß als Zitat, sondern als vermittelnder Gegenstand der Darstellung. Es hängt, die oberen

zwei Drittel der Leinwand ausfüllend, offenbar jetzt an seinem Platz, und vor ihm, vor der "Declaration de guerre" sitzt, vom Betrachter abgewandt,

seitwärts auf einem weißgepolsterten Mahagonisessel eine flammend rothaarige Frau. Elegant ist sie gekleidet, aber doch jemand, der müd ist am

Abend von des Tages Last. Sie hat einen ihrer Schuhe - und es sind dieselben, die sie betrachtet auf dem großen Bild - ausgezogen. Ursprünglich,

so habe ich mir sagen lassen, hat sie diesen ausgezogenen Schuh in der linken Hand gehalten, dann war er rechts neben dem Sessel am Boden gelegen,

und schließlich war er ganz verschwunden. Die Frau mit dem einen Schuh, mit sich und der rätselhaften Kriegserklärung allein, allein bis auf den treuen

Hund an ihrer Seite, der sich freilich nicht interessiert für die gemalten Schuhe, sondern gerade herausschaut aus dem Bild und uns in die Augen.

Eine Röntgenaufnahme würde erweisen, daß er zuvor schon einmal in der Bildmitte gestanden hat. Inzwischen ist er unterwegs gewesen und hat eine

Art Holzsandale herbeigebracht, aus dem 15. Jahrhundert beziehungsweise aus dem in der Londoner Nationalgalerie hängenden Hochzeitsbild, das

Jan van Eyck 1434 für Giovanni Arnolfini und die ihm in morganatischer Ehe "zur linken Hand" angetraute Giovanna Cenami gemalt hat zum Zeichen seiner

Zeugenschaft. Johannes de Eyck hic fuit heißt es auf dem Rahmen des Rundspiegels, in dem die Szene auf Miniaturformat reduziert von rückwärts

noch einmal zu sehen ist. Im Vordergrund, nahe dem linken unteren Bildrand, liegt die hölzerne Sandale, dieses seltsame Beweisstück, neben einem kleinen

Hündchen, das in die Komposition hineingeraten ist wahrscheinlich als ein Symbol ehelicher Treue. Die rothaarige Frau, die in dem Bild Jan Peter Tripps nachsinnt

über die Geschichte ihrer Schuhe und einen unerklärlichen Verlust, ahnt nicht, daß die Offenbarung des Geheimnisses hinter ihr liegt - in Form eines analogen

Gegenstands aus einer längst vergangenen Welt.

|

|

|

Die in äußerster Arbeitskonzentration wiederholt gemachte Erfahrung des flacher werdenden Atems, der immer größer werdenden Stille, der Lähmung der

Glieder und des Erblindens des Auges hat den Tod in die Bilder Jan Peter Tripps gebracht. Unübersehbar in den frühen Knochen- und Schädelstudien, ist

er später eher verborgen in den ominösen Gegenständen, in den Gesichtern der Portraitierten, im gesprungenen Glas, in der hermetischen Gestalt der

Kieselsteine oder in dem

Bildnis des über fünfzigjährigen Franz Kafka.

Um ihn aufzusuchen, mußte der Maler über die Grenze.

Je länger ich die Bilder Jan Peter Tripps betrachte, desto mehr begreife ich, daß sich hinter dem Illusionismus der

Oberfläche eine furchterregende Tiefe verbirgt. Sie ist sozusagen das metaphysische Unterfutter der Realität. In

einer in letzter Zeit erst angegangenen Serie von Blumenbildern, die trotz ihres hohen Realismusgrades die botanische

Illustration weit hinter sich lassen, wird dieses Unterfutter hervorgekehrt. Die Blumen, die zuerst in der

ganzen Pracht ihrer Lokalfarben gemalt werden sollten, sind zu lautlosen Grisaillen geraten, in denen das Koloristische

nur noch eine geisterhafte Spur hinterlassen hat. Gleichsam entleibt sind sie, in porzellanener Todesstarre.

Alle tragen sie Frauennamen und gehören somit zu einem anderen Geschlecht. Überliefert wird in ihrer extravaganten,

divahaften Gestalt der beinahe schon vergangene Abglanz der organischen Natur.

|

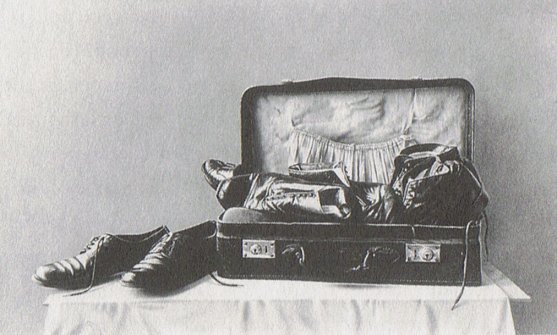

Das Land des Lächelns (1990)

Über das Land und das Wasser S. 75f

Ein Walzertraum

An der Grenzstation

angelangt ist jetzt

endlich der Reisende

Ein Zöllner hat ihm

die Schuhbänder gelöst

die Schuhe ausgezogen

Auf den gehobelten Brettern

des Bodens herrenlos

steht das Gepäck

Das schweinslederne Köfferchen

ist aufgegangen, die arme

Seele entflogen

Den Körper, das letzte

Umsiedlungsgut erwartet

eine peinliche Untersuchung

Gleich kommt der Dr. Tulp

mit dem schwarzen Hut und

dem Prosekturbesteck in der Hand

Oder ist der Leib bereits

ausgehöhlt und gewichtlos und

schwebt, nur von den Finger-

spitzen ein wenig gesteuert

hinüber in das Land das

man nur barfuß betreten darf?

| | |

Geheimnisträger

Über das Land und das Wasser S. 102

Logis in einem Landhaus S. 188

|

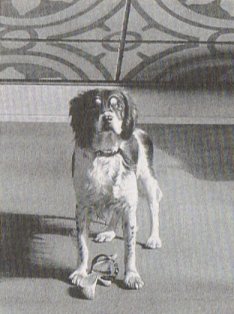

Der Hund, der Geheimnisträger, der mit Leichtigkeit über

die Abgründe der Zeit läuft, weil es für ihn keinen Unterschied

gibt zwischen dem 15. und dem 20. Jahrhundert, weiß manches genauer als wir.

Aufmerksam ist sein linkes (domestiziertes) Auge auf uns gerichtet; das rechte (wilde)

hat um eine Spur weniger Licht, wirkt abseitig und fremd. Und doch fühlen wir uns gerade

von dem überschatteten Auge durchschaut.

|

|

Im Abseits

sieht das Auge

des Hundes alles

noch so wie es

vom Anbeginn war

|

|

Über die figurative Abstraktion und die Welt der Geisteskranken findet Tripp zu seinem realistischen Stil.

Geboren 1945 und seit der gemeinsamen Schulzeit mit Sebald befreundet, verbringt er nach Studium der Kunst und Bildhauerei in Stuttgart und der

Malerei in Wien einen Monat in einem psychiatrischen Krankenhaus.

Die Porträts machen ihn bekannt, zahlreiche Veröffentlichungen, Ausstellungen und Auszeichnungen folgen.

Fotorealistische Porträts,

Landschaften und Stillleben in zeitaufwendiger Schichtenmalerei suggerieren

die Verwandtschaft mit den niederländischen Malern. Dennoch sind es

Bilder von hier und heute. Die aufwändige Technik erfordert Wochen und Monate für ein Bild. Tripp setzt mit seiner Arbeit ein Gegengewicht zur Schnelllebigkeit

unserer Zeit.

Der Künstler: "Die Bilder kommen zu mir, nahezu unbemerkt. Danach schraubt der Kopf natürlich noch ein wenig daran herum, aber eher strukturierend

als konstruierend". Versteckte Hinweise und Verbindungen zu René Magritte, Leonardo da Vinci und vielen anderen und auch Nähe zur Literatur, speziell

der Sebaldschen. Auch Sebald läßt sich

inspirieren von Tripp.

Der Maler: "Die Literatur war bereits vor dem Malen da und hat von daher die Alltäglichkeit von Nahrung. Bilder finde ich nicht in der Literatur, aber manchmal

Nischen, die zu Bildern werden können."

Sehr unterschiedlich ist der Weg bis zum fertigen Produkt in Literatur und bildender Kunst. Einen "somnambulen Prozess" nennt es Tripp.

"In einem schlafwandlerischen Zustand gelangt die Idee zur Vollendung." Dies erscheint beim Schreiben von grösseren Formen wie Romanen

oder Theaterstücken für Tripp unmöglich, selten zielführend; Zeichnen ist für ihn viel weniger konstruiert als Schreiben.

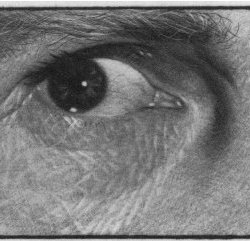

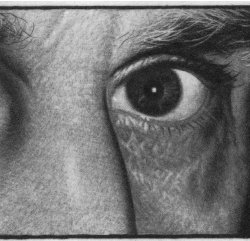

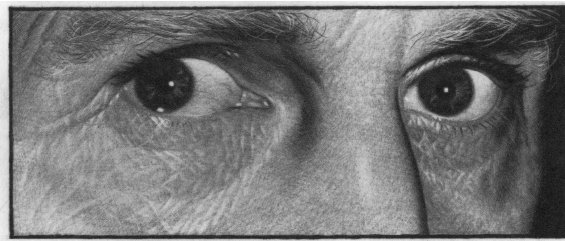

"Unerzählt" - während der Entstehung des Bildbandes verunglückt Sebald tödlich - versammelt 33 Texte Sebalds und 33 Radierungen (Augenpaare)

Tripps. Text und Bild wollen sich gegenseitig nicht erklären oder illustrieren. "Sanfte Querstege" aber

zwischen Bild- und Textmelodie sind zu assoziieren.

Auch der jüngste Bilderzyklus Tripps ("Plein air") - die kräftigen Farben und die Landschaft in den Bildern heben sie von seinen bisherigen Arbeiten

ab - erinnert an ein großes Sebald-Thema: Die Fliegerei, ihre Anfänge und also menschliches Scheitern. Ein gewisser Hauch von Ironie, schöne

Leichtigkeit - auch das Merkmale Sebaldscher Texte, und wie Tripp sagt: "Doch steckt allen Katastrophen ein gewisser Schalk im Pelz."

|

|

|

Der Maler und Grafiker Jan Peter Tripp wird 1945 in Oberstdorf/Allgäu geboren, Vater ist der Maler Franz Josef Tripp ("jim Knopf"). Er geht in

Oberstdorf mit Sebald zur Schule, beide verbindet eine tiefe Freundschaft. Abitur 1965, Studium.

Der wichtigste Vertreter des Realismus lebt und arbeitet als freier Maler und Graphiker in Mittelbergheim im Elsass.

|

Der Künstler spricht zum Internet

(Hinweis: Geduld, lange Ladezeit - aber hörenswert!)

|