|

Was einen an fotografischen Bildern so rührt,

das ist das eigenartig Jenseitige,

das uns manchmal anweht aus ihnen.

|

Bilder - Lexikon

Austerlitz

S. 7

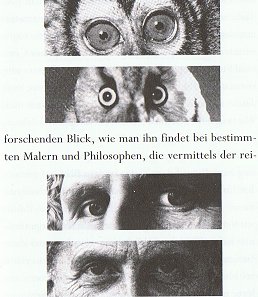

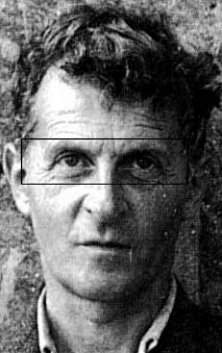

Sebald stellt je zwei Augenpaare (Tiere: Eulen und Menschen: Tripp und Wittgenstein) gegenüber: den Künstler und den Gelehrten.

Von den in dem Nocturama behausten Tieren ist mir sonst nur in Erinnerung geblieben, daß etliche von ihnen auffallend große Augen hatten und jenen unverwandt forschenden Blick, wie man ihn findet bei bestimmten Malern und Philosophen, die vermittels der reinen Anschauung und des reinen Denkens versuchen, das Dunkel zu durchdringen, das uns umgibt

Die spiegelbildliche Lektüre, die Sebald zur Durchdringung des Dunkels vorschlägt und in der typographischen Anordnung der Bilder vorführt, sind Schlüssel für eine ästhetische Lektüre der Abbildungen im Buch: Ein Großteil der Fotografien am Anfang findet ihr Gegenstück am Ende, wo er das Rätsel der Herkunft Austerlitz' aufdeckt: Die Nazis ermorden die Mutter in Theresienstadt, der Vater ist in Frankreich im Exil verschollen.

Ludwig Wittgenstein

Jan Peter Tripp

| |

S. 354

Austerlitz macht sich im Zuge seiner Erinnerungsarbeit auf die Suche nach einem Bild seiner Mutter. In der Hoffnung, etwas über ihr Schicksal im Ghetto Theresienstadt zu erfahren und damit sehen oder erahnen zu können, wie es in Wirklichkeit war, versucht er, sie auf einem überlieferten Fragment des von den Nationalsozialisten in Auftrag gegebenen Propagandafilms über das Ghetto ausfindig zu machen. Sein Motiv ist demnach die Realität im Modus der Vergangenheit: wie es in Wirklichkeit war. Geleitet ist er zugleich von der Hoffnung, die Mutter wiederzugewinnen, von der Phantasie, sie könne aus dem Film heraustreten und in ihn übergehen (S. 346).

Auf dem Film kann Austerlitz die Mutter nicht finden, er ist nur mit den Störfaktoren des Mediums, Flimmern und Flüchtigkeit, konfrontiert. Daraufhin läßt er eine Zeitlupenkopie des Films anfertigen, ein Versuch, die Flüchtigkeit des Films zum Stillstand zu bringen. Die Zeitlupe bringt zwar auch einige bisher verborgene Personen, vor allem aber die Medialität der Bilder zum Vorschein. Sie werden an den Rändern unscharf, an schadhaften Stellen entstehen hellweiße, von schwarzen Flecken durchsprenkelte Muster: Das Raster, die Millionen von Pünktchen werden sichtbar, die der Bildbetrachter zwar nicht meint, aus denen das Bild aber besteht. Die Zeitlupe macht - ähnlich wie die Vergrößerung eines Photos - nur das Korn des Mediums sichtbar.

Zwar findet Austerlitz im Film eine Einstellung, in der er seine Mutter nach seinen schwachen Erinnerungen zu erkennen meint. Dennoch scheitert der Versuch, die Erinnerung mit einem Bild zur Deckung zu bringen und damit die Mutter wiederzugewinnen. Es gibt keine Möglichkeit, hinter die Oberfläche des Mediums zu dringen, die Wahrheit des Bildes herauszupressen, sondern nur die Rückspultaste des Geräts, das eins ums andere Mal das Gesicht wiederholt, ein Gesicht, dessen Stirn zudem von der Zeitangabe des Videos überdeckt ist - es trägt gleichsam das Stigma des Mediums auf sich.

Allerdings greift der Rekurs auf die Medialität angesichts dieses besonderen Films zu kurz. Denn die Verfremdung der Zeitlupe macht doch das deutlich, was der Film als Propagandainstrument gerade verleugnen will: Daß Theresienstadt ein „Totenreich" ist, in dem die Menschen als Gespenster umhergehen. Die Todesnähe des Mediums ist hier nicht nur metaphorisch zu verstehen. Nach Abschluß des Films wurden die meisten ,Mitwirkenden' nach Auschwitz deportiert und ermordet. Der Versuch, die Mutter wiederzugewinnen und auf die Wirklichkeit der Vergangenheit durchzugreifen, bringt demnach nur das Medium und den Tod, die Absenz, zum Vorschein.

S. 357

Der zweite Erinnerungsversuch (nach dem Film über Theresieanstadt (S. 354)) an die Mutter ist eine von Austerlitz im Prager Theaterarchiv gefundene unbeschriftete Photographie einer Schauspielerin, die mit seiner verdunkelten Erinnerung an die Mutter übereinstimmt und auf der Vera sogleich und zweifelsfrei, wie sie sagte, Agáta erkannte, so wie sie damals gewesen war. Die Photographie wird demnach als Abbild der Vergangenheit eingeführt, auf dem die Person so wie sie damals gewesen war zu erkennen ist.

Betrachtet man das Foto, so relativiert sich diese Aussage: Eine Spezifik der Person läßt sich zumindest für den Betrachter gerade nicht erkennen. Man sieht vielmehr ein Gesicht, ziemlich sicher das einer Frau, mit umschatteten Augen, das gleichsam aus dem Dunkeln auftaucht und durch die Abwesenheit charakteristischer Details, die es kontextualisieren können, etwas Gespenstisches hat. Das Gesicht mit seinen starken schwarz-weiß Kontrasten ist gleichsam eine Projektionsfläche für die ,verdunkelte' Erinnerung. Das Foto wird an dieser Stelle zwar als Äquivalent und Bestätigung der individuellen Erinnerung angeführt, doch scheint diese mehr in der gemeinsamen Verdunkelung zu bestehen.

Die Suche nach dem Bild der Mutter zeigt, daß Fotos als Medien der Erinnerung nur begrenzten Wert haben. Dem drängenden Blick des Betrachters, der die Wahrheit sucht, offenbaren sich nur die Medialität des Bildes und der Tod - im besten Fall gibt es eine Übereinstimmung von Erinnerung und Bild, die aber folgenlos bleibt. Zwar wird den Fotos von Vera ein eigenes Gedächtnis zugeschrieben, das Foto demnach als Speicher von Erinnerung gedacht: als hätten die Bilder selbst ein Gedächtnis und erinnerten sich an uns, daran, wie wir, die Überlebenden, und diejenigen, die nicht mehr unter uns weilen, vordem gewesen sind (S. 262). Aber sie geben dieses Gedächtnis offenbar nicht dem forschenden Blick frei.

Campo Santo

S. 53

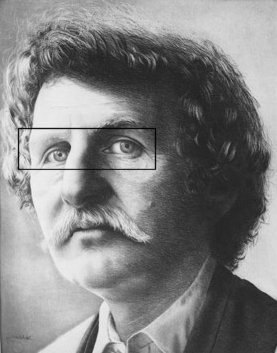

La cour de l'ancienne école Zeichnung von Quint Buchholz

Ein eher seltenes unter den zahlreichen Beispielen von Sebalds Umgang mit Bildern. Doch gerade der außergewöhnliche Anlass dieser

Bildbeschreibung wirft ein Schlaglicht auf die Rollen, in die er seine Bilder steckt.

Sebald verfährt von Buch zu Buch unterschiedlich. Und nur selten hat er eine so enge Verbindung von Text und Bild angestrebt wie hier. Sebald wählt als Thema seiner Glosse in Buchholzens Band, dass sich beim Versuch, ein Bild mit einer Geschichte zu versehen, Schwierigkeiten einstellten. Versehentlich, will er uns glauben machen, legt er das Bild einem Brief an eine Korsin bei und erhält es mit ihrem überraschenden Antwortschreiben wieder zurück: Mme Aquaviva schildert eine Episode aus ihrer Schulzeit, die sie hinter dem abgebildeten Tor verbrachte und an die sie sich kaum noch erinnert hätte, es sei denn wegen des Tadels ihres Lehrers: »Ce que lu écris mal, Séraphine! Commenl veux-tu qu'on puisse te lire?« Erinnern die verstreuten Papiere auf dem Hof an die Mühen mit der Feder, der ferne Horizont und das geschlossene Tor an eine längst vergangene Zeit?

Seine Erfindung macht klar, dass Bild und Wort nie auf einfache Weise zueinander finden. Wir glauben jederzeit ein Bild mit Worten nachzeichnen zu können und erwarten, dass man den Eindruck zu empfinden vermöge, den es auf den Betrachter gemacht hat. Doch die Nacherzählung des Bildes ersetzt seine Vorlage nicht, wenn wir sie einmal gesehen haben. Aquaviva ist in der Lage den abgebildeten Ort zu erkennen. Sie erzählt ihm das Bild. Dank dieser glücklichen Fügung bleibt dem Autor die Mühe erspart, sich eine Geschichte aus den Fingern zu saugen. Deshalb hat er Zeit, allein das Thema Bild und Text - oder genauer: Abbild und Erzählung - in einem Brief zu behandeln und an den Leser zu richten. Wie kam also dieses Bild zu seiner Geschichte? Zweifellos durch Zufall, doch dieser war nicht blind. Blind wäre der Erzähler geblieben, wenn Mme Aquaviva ihm nicht die Augen geöffnet hätte. Die Korsin erinnert den Autor an das Gefühl ihres ausweglosen Inseldaseins, an die Plage der Malaria und an die kindliche Mühe, das Schreiben zu erlernen. Das Bild zeigt einen verlassenen Ort; erst den Erinnerungen der Briefschreiberin entnimmt man, was ihn belebte, bevor er erlosch. Weder verrät das Bild von sich aus diese Zusammenhänge (es sei denn in abstrakt-symbolischer Weise), noch amalgamiert sich die Erzählung mit ihnen. Ein Zusammenhang entsteht erst durch die Verschränkung der erzählerischen Momente mit der anschaulichen Vorlage. Zu dieser Verschränkung kommt es wiederum nur durch den versehentlichen Versand des Bildes an eine Person, die nun allerdings genau die Richtige ist. Der Zufall machte es dem Autor verteufelt schwer, er hilft ihm aber auch aus der Patsche. Als Instanz des Textes spielt der Zufall eine unverzichtbare Rolle. Auch wenn kein Verlass auf ihn ist, stellt einzig er eine dauerhafte Verbindung von Bild und Wort her. Stark verkürzt möchte man behaupten, dass Sebald selbst den Kitt zu dieser Verbindung liefert, dass er also je schon auf Bilder angewiesen ist, auch wo er diese erst noch finden muss. Bilder sind Sammelbecken sinnlicher Eindrücke, zu deren Verständnis wir die Worte stets erst finden müssen. Dabei können uns andere Beobachter behilflich sein und mit ihrer Sensibilität dazu beitragen, Wort und Bild zu vereinen oder ihre Verbindung zu verneinen.

Die Ausgewanderten

S. 27

Vladimir Nabokov mit Schmetterlingsnetz

Ein paarmal sah man auch Edward mit Feldstecher und Botanisiertrommel oder Dr. Selwyn in knielangen Shorts, mit Umhängetasche und Schmetterlingsnetz. Eine der Aufnahmen glich bis in Einzelheiten einem in den Bergen oberhalb von Gstaad gemachten Foto von Nabokov, das ich ein paar Tage zuvor aus einer Schweizer Zeitschrift ausgeschnitten hatte.

S. 151

Ich weiß noch wie heut, sagte die Tante Fini, wie ich mit dem Adelwarth-Onkel an seinem Fenster gestanden bin an einem glasklaren Altweibersommertag, wie die Luft von draußen hereingekommen ist und wie wir durch die kaum sich bewegenden Bäume auf eine an das Altachmoos mich erinnernde Wiese geschaut haben, als dort ein Mann mittleren Alters auftauchte, der ein weißes Netz an einem Stecken vor sich hertrug und ab und zu seltsame Sprünge vollführte. Der Adelwarth-Onkel blickte starr voraus, registrierte aber nichtsdestoweniger meine Verwunderung und sagte: It's the butterfly man, you know. He comes round here quite often. Ich glaubte, einen Ton der Belustigung aus diesen Worten herauszuhören, und hielt sie daher für ein Zeichen der nach Ansicht Professor Fahnstocks durch die Schocktherapie herbeigeführten Besserung.

S. 170

It must have slipped my mind whilst I was waiting for the butterfly man.

S. 150

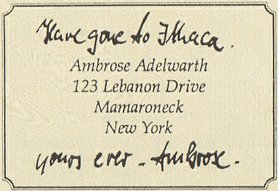

Sebalds Handschrift

Im Spiegel der Flurgarderobe steckte eine seiner Visitenkarten mit einer Nachricht für mich, die ich seither stets bei mir getragen habe. Have gone to Ithaca. Yours ever - Ambrose. Es dauerte einige Zeit, bis ich begriff, was mit Ithaca gemeint war.

Selbstgeschriebene Nachricht des Autors an den Leser?

Oder "authentische" Abbildung der Visitenkarte?

S. 255

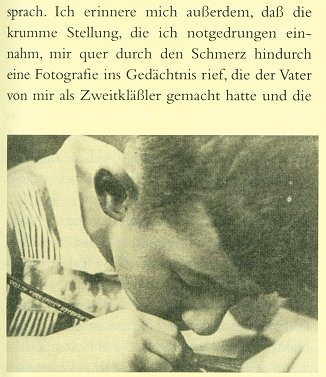

W.G.Sebald als Schüler

Nach einem Bandscheibenvorfall wird Sebald der Schmerz zur schrecklichen Gewohnheit. Da ruft die krumme Körperstellung, die einzunehmen er gezwungen ist, die Erinnerung an ein altes Schmerzensbild hervor: Ich erinnere mich, daß die krumme Stellung, die ich notgedrungen einnahm, mir quer durch den Schmerz hindurch eine Fotografie ins Gedächtnis rief, die der Vater von mir als Zweitkläßler gemacht hatte und die mich zeigt tief über die Schrift gebeugt.

Sebalds Fotografien korrespondieren vielfältig mit dem umgebenden Text; sie zitieren auch andere Fotos und werden ausdrücklich oder »subversiv« in berühmte Fotodiskurse einbezogen. Diesmal verläuft die Erinnerung nicht vom alten Foto aus in eine spekulative Zukunft, sondern umgekehrt. Der Maler Max Ferber  erinnert sich an eine Reise nach Colmar zum Isenheimer Altar Grünewalds erinnert sich an eine Reise nach Colmar zum Isenheimer Altar Grünewalds  . In Grünewalds Schmerzensbildern findet er eine vollkommene Übereinstimmung mit der eigenen Erfahrung der Ungeheuerlichkeit des Leidens. Fest steht, daß das seelische Leiden praktisch unendlich ist, Fazit einer tiefen Reflexion über den körperlichen Schmerz. Angesichts von Grünewalds Schmerzensbildern setzt bei dem Maler Max Ferber ein Erinnerungsstrom ein, der ihm die eigenen erlittenen Schmerzen in überwältigender Intensität wachruft. Bis zu den Schreibqualen des Zweitklässlers reicht nun das Körpergedächtnis zurück. . In Grünewalds Schmerzensbildern findet er eine vollkommene Übereinstimmung mit der eigenen Erfahrung der Ungeheuerlichkeit des Leidens. Fest steht, daß das seelische Leiden praktisch unendlich ist, Fazit einer tiefen Reflexion über den körperlichen Schmerz. Angesichts von Grünewalds Schmerzensbildern setzt bei dem Maler Max Ferber ein Erinnerungsstrom ein, der ihm die eigenen erlittenen Schmerzen in überwältigender Intensität wachruft. Bis zu den Schreibqualen des Zweitklässlers reicht nun das Körpergedächtnis zurück.

Hat man die Überblendung der erzählenden Figuren wahrgenommen, ist ein Foto nicht mehr eindeutig zuzuordnen. Dem abgebildeten Zweitklässler sieht man die schmerzhafte »krumme Stellung« an, man verlängert das Bild in die Erinnerung an die eigene mühevolle Schreibsozialisation, und plötzlich blitzt als »Punctum« die Einsicht auf, hier ginge es um die Mühsal des Schreibens überhaupt, um die Einheit von Schreiben und Schmerzen, wie sie von Sebald immer wieder angeführt wird. Und vielleicht zeigt das Foto gar nicht den kleinen Ferber, sondern W. G. Sebald im Alter von ungefähr sieben Jahren. Oder einen Schreibsisyphos, der mit der Schmerzensarbeit früh anfängt.

Die Ringe des Saturn.

S. 21

Der Schädel von Sir Thomas Browne, der auf zwei Bänden der Religio Medici ruht. Das Foto, das als Frontispiz der 1904 erschienenen Ausgabe von The Works of Sir Thomas Browne erschien, wurde wahrscheinlich um 1900 von Charles Williams vom Norwich Hospital aufgenommen.

Das Schicksal seiner Knochen

Die erste Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts war das goldene Zeitalter einer Praxis, die ich "Cranioklepty" oder Schädeldiebstahl nenne. Jahrhunderts wurden Wissenschaftler und andere Interessierte immer unbekümmerter, wenn es darum ging, die letzten Ruhestätten berühmter Männer zu stören, und sammelten die Schädel der Außergewöhnlichen und Bemerkenswerten1 . Diese Begierde nach Schädeln geht zum Teil auf die aufkeimende Wissenschaft der Kranioskopie zurück, die von Franz-Joseph Gall begründet wurde, sowie auf ihren bekannteren Ableger, die Phrenologie, ein Begriff, der von Galls Protegé Emile Spurzheim geprägt wurde. Die Beschäftigung der Aufklärung mit dem Sehen als Mittel zur Erkenntnis führte zu dem Wunsch, die Funktionsweise des Gehirns zu untersuchen; für Gall und Spurzheim konnte der Schädel als Aufzeichnungsfläche für das Innenleben des Gehirns dienen, seine Konturen abbilden und aufzeigen, wie Aspekte der Persönlichkeit räumlich in verschiedenen Bereichen des Gehirns verankert waren. Da die Kranioskopie an der Universität Wien (wo sowohl Gall als auch Spurzheim lehrten) geboren worden war, fanden die ausgegrabenen Schädel von Wiener Komponisten - darunter Mozart, Haydn, Beethoven und Schubert - die besondere Aufmerksamkeit der Phrenologen, die die Existenz des "Musikhöckers" bestätigen wollten, jenes Knotens im Gehirn, der angeblich dem musikalischen Genie entsprach.

Die Wiener Komponisten waren jedoch nicht die einzigen, die dieses Schicksal erlitten. Der englische Arzt und Philosoph Sir Thomas Browne (1605 -1682) ist so etwas wie eine Ikone in der Geschichte der Kraniokleptik, weil er sich über die Entweihung seiner eigenen letzten Ruhestätte besorgt zeigte. "Aber wer kennt das Schicksal seiner Gebeine, oder wie oft er begraben werden soll? Wer hat das Orakel über seine Asche, oder wohin sie gestreut werden soll?", schrieb Browne 1658 und argumentierte: "Aus unseren Gräbern genagt zu werden, dass unsere Schädel zu Trinkschalen gemacht werden, und unsere Knochen zu Pfeifen, um unsere Feinde zu erfreuen und zu vergnügen, sind tragische Gräuel"2.

Aufgrund von Aussagen wie diesen könnte Browne als Schutzpatron der gestohlenen Schädel betrachtet werden, der für die kollektive Demütigung all jener spricht, deren Köpfe im neunzehnten Jahrhundert zwischen Museen, Sammlern und Anatomen hin- und hergeschoben wurden.

Die "tragische Abscheulichkeit", die Browne widerfuhr, begann 1840, als sein Sarg in der St. Peter Mancroft Church in Norfolk versehentlich gestört wurde, während neben seinem Grab eine Gruft ausgehoben wurde. Der Küster George Potter witterte seine Chance und entwendete den Schädel, den er später an den Chirurgen Edward Lubbock verkaufte. Als Lubbock 1847 starb, vermachte er Brownes Schädel dem Norfolk and Norwich Hospital Museum, das ihn dort ausstellte. Im Laufe der nächsten Jahrzehnte bat die Kirche das Museum wiederholt um die Rückgabe des Schädels, jedoch ohne Erfolg.

Als Antwort auf einen Antrag im Jahr 1893 lehnte der Vorstand des Krankenhauses nach einer "langen und sorgfältigen Prüfung aller Umstände, die den Antrag betrafen", die Bitte des Pfarrers einstimmig ab und begründete dies wie folgt:

Da es keinen Rechtstitel oder Eigentum an einer solchen Reliquie gibt, steht außer Frage, dass dieses und alle anderen Exemplare im Krankenhausmuseum unveräußerlich den Gouverneuren gehören. Es ist kein Fall bekannt, in dem eine solche Forderung nach Rückgabe nach fast einem halben Jahrhundert an ein Museum gestellt worden wäre, und wenn die Gouverneure dieser Forderung nachgeben würden, könnten sie ähnlichen Forderungen nicht widerstehen. Das Vorhandensein einer solchen Reliquie in einem Museum, die pietätvoll aufbewahrt und geschützt wird, kann nicht als bloßes Objekt einer müßigen Neugier betrachtet werden; vielmehr wird sie dazu dienen, die Aufmerksamkeit der Besucher auf die Werke des großen Gelehrten und Arztes zu lenken und sie daran zu erinnern3.

Erst 1922 konnte die St. Peter Mancroft Church den geborgenen Schädel endlich wieder beisetzen. Zum Zeitpunkt der zweiten Beisetzung von Browne gab der Pfarrer das Alter des Verstorbenen mit "317 Jahren" an.

Das Bestattungsbuch von St. Peter Mancroft, das das Datum der Wiederbestattung von Sir Thomas

Browne's Schädel und die in der Altersspalte eingetragenen "317 Jahre".

*1) Instances of cranioklepty continued into the twentieth century - stories persist that Prescott Bush (grandfather of George W. Bush) paid Emil L. Holmdahl $25,000 to steal the skull of Pancho Villa in 1926, after Bush himself had stolen Geronimo’s skull in 1918 (both are supposedly housed in Yale’s Skull and Bones fraternity) - but it is primarily a nineteenth-century phenomenon, when phrenology was at its height.

*2) Thomas Browne, Religio Medici, Hydriotaphia and The Garden of Cyrus, ed. Robin Robbins (Oxford: Clarendon Press, 1972), pp. 91, 117. For another take on the history of Browne’s skull, see W. G. Sebald’s The Rings of Saturn.

*3) Quoted in Charles Williams, "The Skull of Sir Thomas Browne," in Notes and Queries, series 8, vol. VI, pp. 269 - 270

S. 26

Sebald gibt mit seiner Betrachtung der Anatomie des Dr. Tulp  Beispiel dafür, wie er hofft, durch einen 'sauberen Schnitt' etwas 'lesbar' zu machen. Er richtet seinen Blick nicht nur auf die Personen, sondern auch auf die Umstände, Sachverhalte, die im Bilde zunächst nicht ins Auge springen, zeigt Ungereimtes und Unausgesprochenes. Peter von Matt hat ein solches Verfahren auch bei Max Frisch entdeckt und mit der Metapher des Steinschnitts beschrieben: »Die Lüge, die heute in jeder unmittelbar erzählten Geschichte steckt, kann sich nur in Wahrheit verwandeln, wenn die Geschichte zum Material wird, zum geschnittenen und polierten Stein auf dem Brett eines kalkulierten Erkenntnisspiels.« Sebalds spaltet Lebendiges oder Totes: Die fachwidrige Beschränkung der Sektion auf die Hand, für die Rembrandt sich an einen Holzschnitt im Traktat des berühmtesten Anatomen der Renaissance, Vesalius, anlehnt, mag dem Wunsch nach symbolischer Bedeutung der Amsterdamer Chirurgengilde - eben denjenigen, die mit der Hand arbeiten - entgegengekommen sein. Die Herkunft des Leichnams hingegen war anrüchig, der Verbleib seines Schädels nicht bekannt usw. Sebald entwirrt die Fäden, folgt flüchtigen Spuren und verknüpft sie mit Vorliebe mit seiner eigenen oder mit ihm bekannten Personen. In Bildern und Zeichen verflüssigt er gewissermaßen den Erzählstoff und lässt ihn in seine eigenen Spekulationen einfließen. Bilder halten nicht mehr dicht, ihr Material und ihre Bindemittel heften sich an seine Worte, mit denen er sie neu fasst und rahmt. Beispiel dafür, wie er hofft, durch einen 'sauberen Schnitt' etwas 'lesbar' zu machen. Er richtet seinen Blick nicht nur auf die Personen, sondern auch auf die Umstände, Sachverhalte, die im Bilde zunächst nicht ins Auge springen, zeigt Ungereimtes und Unausgesprochenes. Peter von Matt hat ein solches Verfahren auch bei Max Frisch entdeckt und mit der Metapher des Steinschnitts beschrieben: »Die Lüge, die heute in jeder unmittelbar erzählten Geschichte steckt, kann sich nur in Wahrheit verwandeln, wenn die Geschichte zum Material wird, zum geschnittenen und polierten Stein auf dem Brett eines kalkulierten Erkenntnisspiels.« Sebalds spaltet Lebendiges oder Totes: Die fachwidrige Beschränkung der Sektion auf die Hand, für die Rembrandt sich an einen Holzschnitt im Traktat des berühmtesten Anatomen der Renaissance, Vesalius, anlehnt, mag dem Wunsch nach symbolischer Bedeutung der Amsterdamer Chirurgengilde - eben denjenigen, die mit der Hand arbeiten - entgegengekommen sein. Die Herkunft des Leichnams hingegen war anrüchig, der Verbleib seines Schädels nicht bekannt usw. Sebald entwirrt die Fäden, folgt flüchtigen Spuren und verknüpft sie mit Vorliebe mit seiner eigenen oder mit ihm bekannten Personen. In Bildern und Zeichen verflüssigt er gewissermaßen den Erzählstoff und lässt ihn in seine eigenen Spekulationen einfließen. Bilder halten nicht mehr dicht, ihr Material und ihre Bindemittel heften sich an seine Worte, mit denen er sie neu fasst und rahmt.

S. 78f

Der Ich-Erzähler erinnert sich an einen Zeitungsartikel, der vom Tod eines Majors namens George Wyndham Le Strange berichtet, welcher am 14. April 1945 an der Befreiung des Konzentrationslagers Bergen Belsen beteiligt gewesen sei. Sebald fügt genau in jene Passage, in der von der Befreiung die Rede ist, ein doppelseitiges Foto in den Text ein. Es zeigt Leichen, die in einem Waldstück liegen und mit Tüchern bedeckt sind.

Zwischen der Geschichte des Heringsfangs und dem gewaltsam herbeigeführten Tod von Menschen in einem Konzentrationslager wird mittels dieser freien Kombinatorik eine Koinzidenz gestiftet, die rätselhaft ist. Der Satz Dann nehmen die Güterwagen der Eisenbahn (so heißt es zu dem 1936 gedrehten Film, den ich unlängst habe auftreiben können) den ruhelosen Wanderer des Meeres auf, um ihn an die Stätten zu bringen, wo sich sein Schicksal auf dieser Erde endgültig erfüllen wird (S. 71), Seiten vorher auf die Heringe gemünzt, gewinnt durch diese nichtkausale Kombinatorik eine andere Deutungsrichtung. Die Formulierung bezieht sich auf den Heringsfang, weckt aber nun die Assoziation an Deportationserfahrungen. Auch die Äußerung Doch in Wahrheit wissen wir nichts von den Gefühlen des Herings (S. 75) erhält eine andere Deutungsdimension durch die metonymische Verkettung von kreatürlicher und menschlicher Leidensgeschichte. Und wenn schließlich einer Legende zufolge Körperteile des Majors Le Strange bei seinem Ableben Metamorphosen durchlaufen, ganz so wie der sterbende Hering, dessen Farben sich verändern, so wird erneut deutlich, dass Sebald ein künstliches Beziehungsnetz zwischen disparaten Elementen knüpft.

S. 313

Als der Ich-Erzähler im Reading Room in Southwold in Logbüchern

blättert, wundert er sich, daß eine in der Luft oder im Wasser längst erloschene Spur hier auf dem Papier nach wie vor sichtbar sein kann. Das gilt für die Schrift wie für den zerborstenen Zeppelin aus der Dokumentation des Daily Express aus dem Jahre 1933 (S. 116f).

Wer so spricht und sein Portrait vor einer Zeder mit dem Kommentar in den Text setzt

Diese Aufnahme wurde vor zirka zehn Jahren in Ditchingham gemacht, an einem Samstagnachmittag, als das Herrenhaus zu Wohltätigkeitszwecken für das allgemeine Publikum geöffnet war. Die libanesische Zeder, an die ich, in Unkenntnis noch der unguten Dinge, die seither geschehen sind, gelehnt stehe, ist einer der bei der Anlage des Parks gepflanzten Bäume

- wer, wie gesagt, das schreibt, versieht nicht nur die Zeder mit dem Index der Vergänglichkeit, sondern zeigt auf den Erzähler selbst mit der Geste: Das ist er, 1983, gewesen, so wie er auf Seite 158 den wegen Hochverrats 1916 hingerichteten Roger Casement zeigt, oder den armen FitzGerald, der, wie Sebald im Hospital von Norwich, von unablässigem Sausen in den Ohren gequält wird. Die Welt entzieht sich rasch und gründlich der Ähnlichkeit mit der Aufnahme, die doch der Ähnlichkeit wegen belichtet wurde. Das gilt freilich nur für die lebendig Abgelichteten. Es gilt nicht für das Leichenfeld unter Tüchern im Wäldchen von Bergen Belsen. (S.78f). Die gänzlich aus der Ähnlichkeit Gefallenen bleiben als Spur identisch.

Schwindel. Gefühle.

S. 10

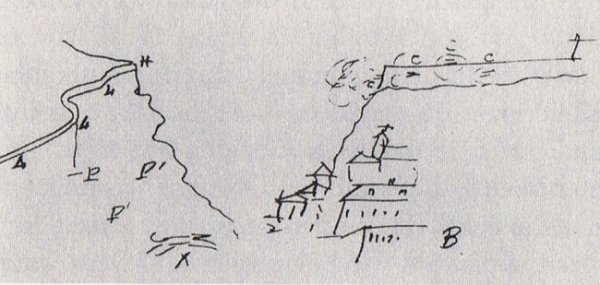

Skizze, die der Protagonist Henri Beyle, der spätere Stendhal, anfertigt.

Beyle entwirft diese während des Versuches einer retrospektiven Niederschrift 36 Jahre nach seiner zunächst freiwilligen Teilnahme an dem Feldzug Napoleons, um seinen Schwierigkeiten der Erinnerung (S. 8) zu begegnen. Denn die Gewalt des Eindrucks hat jeglichen Begriff zunichte gemacht, lediglich eine Spur, die das Entsetzen hinterließ (S. 9), ist noch vorhanden. Die Erinnerungsbilder erweisen sich als diskontinuierlich, unverfügbar und inkommensurabel, ihnen eignet die narrative Struktur des Traumas, weshalb sie allenfalls approximativ in zahllosen Erzählvarianten (S. 21) umkreist, aber nicht terminologisch fixiert werden können. Um sich seine damalige Position zumindest geographisch zu vergegenwärtigen, skizziert Beyle einen nüchternen Lageplan, der in krassem Gegensatz zu der Bedrohlichkeit und Turbulenz der historischen Schlachtszene steht. Trotz der mathematisch exakten Beschreibung Beyles, wird die Skizze als eine Art Dokument ausgerechnet dann abgebildet, wenn die Dokumentation von Vergangenem bezweifelt wird. Die materielle Präsenz dieser Skizze soll die immaterielle Absenz von Narration und Erinnerung kompensieren. Möglich ist dies aber nur aus einer Position des Darüberseins heraus: H steht für Henri, die eigene Position des Erzählers (S. 10) lautet es, und dieses H ist, wie man der Zeichnung entnehmen kann, am obersten Aussichtspunkt, direkt am Abgrund plaziert. Der Erzähler steht am jähen Abhang (S. 10), wo die latente Gefahr des Absturzes droht. Die geographische Grenzlinie korrespondiert mit seinem inneren Gemütszustand, gelangt er doch auch hier stets am Rand seiner Vernunft, Vorstellungs- oder Willenskraft an (S. 42) und läuft Gefahr, verrückt zu werden (Er stellt fest, daß es zwar selten vorkomme, daß ein Mensch verrückt wird, daß aber doch die meiste Zeit nicht viel dazu fehlt; S. 68). Der Blick hinab in die Tiefe, auf das Schaubild der Zerstörung geht mit einer Lähmung des Erinnerungsvermögens (S. 136) einher. Dennoch sucht er diesen anderen Ort (S. 136) - der zugleich ein Ort des Anderen, womöglich ein Ort der Kunst ist - immer wieder von neuem auf, denn allein aus der fremden Beobachterperspektive kann Eigenes erzählt und erinnert werden. Dieser übergeordnete Aussichtspunkt (S. 297), der Blick von oben darf jedoch keinesfalls mit einem göttlichen Standpunkt gleichgesetzt werden, denn er bedingt weder eine synthetisierende Vereinigung alles Getrennten noch zeugt er von souveräner Allwissenheit. Vielmehr ist sich dieser Erzähler dessen bewußt, daß seine ästhetische, stets fragmentarisch bleibende Perspektive eine andere als die historische ist - und dies auch sein muß: Freilich wird Beyle, als er sich auf diesem Punkt befand, die Sache so nicht gesehen haben, denn in Wirklichkeit ist, wie wir wissen, alles immer ganz anders (S. 10). Nicht die faktengetreue Rekonstruktion eines historischen Ereignisses ist das Anliegen des Erzählers, sondern die fiktionalisierende Restitution einer Erinnerungskultur, die, gerade weil sie in ihrer Flüchtigkeit Gefahr läuft zu (ver-)schwinden, stets von neuem konstituiert werden muß. Ausgerechnet dort, wo über Schwindel und schwindelerregende Abgründe geredet wird, bleibt der extradiegetische Erzähler distinguiert und distanziert und macht von einer mathematisch akribischen, scharfen Sprache Gebrauch: B ist das Dorf Bard. Die drei C auf der Anhöhe zur Rechten bezeichnen die Kanonen der Festung, welche die Punkte L L L auf dem über dem jähen Abhang P sich hinziehenden Weg unter Beschüß nehmen (S. 10). Die erhabene Erzählerposition, die Sebald immer wieder konstituiert und hiermit beinahe einen utopischen Ansatz durchscheinen läßt, wahrt die Distanz auch dann, wenn sie durachbrochen zu sein vorgibt.

S. 48

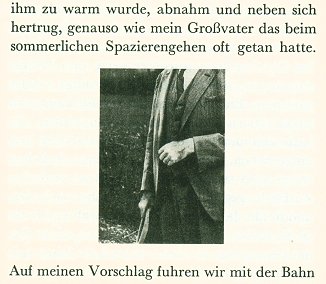

Ausschnitt einer Fotografie Robert Walsers, aufgenommen

von Carl Seelig am 23. April 1939 auf einer Wanderung von Herisau nach Will, aufgehellt und verunschärft.

Darstellung eines in Jackett und Weste gekleideten Oberkörpers eines älteren Herrn, Hals und Kopf abgeschnitten.

Identifikation des abgebildeten Mannes unmöglich, was irritiert. Text berichtet vom Besuch des Icherzählers bei dem psychisch kranken Dichter Ernst Herbeck  in Klosterneuburg in Klosterneuburg  , es ist sowohl von Herbeck als auch von des Erzählers Großvater die Rede. , es ist sowohl von Herbeck als auch von des Erzählers Großvater die Rede.

Im acht Jahre später erschienenen Walser-Essay nennt Sebald die Quelle.

Doren Wohlleben: Die Authentizität jener unscharfen Bilder kommt folglich nicht dadurch zustande, daß sie sich an der Realität überprüfen lassen, sondern daß sie - gerade weil sie von dieser abweichen! - als Erzählimpulse fungieren und Realität und Fiktion, Sichtbares und Unsichtbares in ein produktives Wechselspiel bringen.

S. 91

Augen des heiligen Georg und der Principessa.

Zwei Ausschnitte aus dem Fresco über dem Eingang zur Kapelle der Pellegrini

von Pisanello von Pisanello  . .

Der Icherzähler arbeitet in feiner Beobachtung die Differenz zwischen männlichem Blick und weiblichem Blick heraus.

S. 166

Wien 1913: Kafka, Ehrenstein, Pick und Weltsch in Flugzeugattrappe

Mit dieser "Ulk"-Fotografie, eine Ikone der Kafka-Forschung, begibt sich Sebald in eine lange philologische Tradition der Bildauslegung.

Am Sonntag, dem 7. September 1913 besuchen die vier auf dem Foto abgebildeten Personen (Lise Weltsch, die Organisatorin des Prager Zionistischen Frauenclubs, Otto Pick, Prager Schriftstellerkollege von Franz Kafka, der Berliner Autor Albert Ehrenstein und Franz Kafka) auf den Juxplatz, machen Halt bei Schießbuden, fahren mit dem »Ein Tag im Urwalde«-Ringelspiel und amüsieren sich bestens, obwohl es in Wien tagelang sintflutartig regnete. Dann lassen sie sich hinter einer Leinwand fotografieren, auf der eine Flugzeugattrappe aufgemalt ist. Ist das Foto schon komisch genug, so provoziert die Tatsache, dass Kafka als einziger lächelt, eine hintergründige Interpretation. Kafka hat im September 1909 in der Prager Zeitung »Bohemia« unter dem Titel »Die Aeroplane von Brescia« über die Flugschau geschrieben, die er besucht hatte; er war also sozusagen ein Fachmann. Peter Demetz: Ich vermute, daß Kafka in Erinnerung an Brescia seinen Freunden vorschlug, in das Vehikel zu klettern, genauer gesagt, sich hineinzustellen und photographieren zu lassen — das mag sein seltsames Lächeln, die ziemlich verdrießlichen Gesichter der anderen Männer und die geduldige Miene von Lise erklären, die Kafka manchmal ein wenig irritierte.

Sebald hat das Foto mit der Schere in einem ikonoklastischen Akt verändert; als einziges Bild im Buch ist es oval ausgeschnitten. Der Schere fielen die Spitzen der Votivkirche zum Opfer, ein Teil des Riesenrads und die vordere Partie des Flugzeugs. Als Wiedergutmachung darf sich Franz Kafka mit seiner Begleitung in die Lüfte erheben. Sebald folgt so dem »ungeheuren Appell«, der von den Fotos ausgehen kann: eine Forderung an den Beschauer, zu erzählen oder sich vorzustellen, was man von den Bildern erzählen könnte.

Mit Kafka und seinem Verhältnis zu Bildern hat sich Sebald intensiv befasst. Er misst »Kafkas Verhalten zu technischen Reproduktionen« einen paradigmatischen Wert bei. Schließlich stellt er fest, dass man an den Fotos so etwas wie eine bereits vorweggenommene Transparenz der Person wahrnehmen könne, die immer weiter zunimmt, je älter er wird, aber die schon im Kind da ist. Vielleicht hat Sebald das simulierte Flug-Foto zum runden Familiensouvenir deshalb »verschnitten«, weil er es aus der Serie der transparenten Porträtaufnahmen herauslösen wollte. Ein Ulk, der zu Kafkas tiefer Bilderskepsis nicht zu passen scheint. Der aber verhindern hilft, dass das Bild in pseudoreligösen Konnotationen entschwindet. Und genauso verhindert er durch unaufdringliche Bilderwitze, dass sein eigenes Fotomaterial zum bloßen Widerschein der Schwermut wird.

|

|