Die Wünschelrute in der Tasche eines Nibelungen

Am Ende verlässt der Held sein Abteil im Expreßzug von Prag nach Hoek van Holland und geht durch eine deutsche Innenstadt. „Als erstes stach mir auf meiner Exkursion die große Zahl grauer, brauner und grüner Hüte in die Augen und überhaupt wie gut und zweckmäßig alles gekleidet, wie bemerkenswert solide das Schuhwerk der Nürnberger Fußgänger war.“ Der Held ist ob soviel Wohlstands beunruhigt, ihm fehlen auch die krummen Linien, die alte Häuser zu Dokumenten werden lassen. Schließlich ist er so entnervt, daß er unter einem Fensterbogen der „Nürnberger Nachrichten“ Zuflucht sucht. Der Fensterbogen besteht aus „rötlichem Sandstein“, und dem Helden wird immer „banger“, während das Volk der Deutschen an ihm vorüberzieht. Da scheint das Schicksal ein Einsehen zu haben: Eine ältere Frau kommt vorbei, auf dem Kopf einen Tirolerhut mitsamt Hahnenfeder, und schenkt dem Benommenen, seines „alten Rucksacks“ wegen, ein Markstück - geprägt, wie der Erzähler sorgfältig notiert, im Jahr 1956 und also ein Porträt Konrad Adenauers tragend: Der verwirrte Mann bekommt ein Andenken in die Hand gedrückt.

Kann W. G. Sebald ironisch sein, selbstironisch gar? In „Austerlitz“, dem neuen Buch des in den vergangenen Jahren vor allem in den angelsächsischen Ländern zu erstaunlichem Ruhm gekommenen Schriftstellers, gibt es eine ganze Reihe von Stellen wie diese - Passagen, an denen es für einen Augenblick so aussieht, als sei auf der obersten Stufe einer langen Skala von immer geschichtsträchtiger, immer schicksalsschwerer, immer bedeutsamer werdenden Beobachtungen und Reflexionen ein kleiner, böser Witz, ein spöttisches Lachen voll bitterer Erkenntnis zu erwarten. Aber dann wird doch nichts daraus. Der Scherz war bitterer Ernst gewesen, und Deutschland verwandelt sich im Handumdrehen zurück in das „Original der so viele Jahre hindurch mich heimsuchenden Bilder“. Die Episode mit dem Markstück hat also keine Pointe. Sie erzählt bloß von anrührender Hilflosigkeit und absichtsloser Schmähung. Und der Mann mit dem alten Rucksack trägt, wie so manche andere stumme Gestalt in deutschen Fußgängerzonen, in Wirklichkeit eine Tafel mit der Aufschrift „Erwachet“ vor seiner Brust - nur dass diese Schrift, anders als bei den religiösen Eiferern, unsichtbar und an die Leser adressiert ist.

Wie die früheren Bücher von W. G. Sebald, wie „Die Ausgewanderten“ aus dem Jahr 1992 und „Die Ringe des Saturn“ von 1995, ist „Austerlitz“ ein Buch der tausendundeinen Offenbarung. Aufgeschrieben ist darin die Geschichte eines einsamen, schwermütigen Wanderers namens Jacques Austerlitz, den der Erzähler in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre in der „salle des pas perdus“, dem Wartesaal des Hauptbahnhofs von Antwerpen, kennenlernt: Er ist ein „beinahe jugendlich wirkender Mann mit blondem, seltsam gewelltem Haar, wie ich es sonst nur gesehen habe an dem deutschen Helden Siegfried in Langs Nibelungenfilm“. Immer wieder treffen sich die beiden, zunächst zufällig, am Resopaltisch eines Cafés im Industriegebiet von Lüttich zum Beispiel, dann nach Botschaften und Verabredungen. Und jedesmal trägt Jacques Austerlitz schwere Wanderschuhe, eine Arbeitshose aus verschossener blauer Baumwolle sowie „ein maßgeschneidertes, aber längst aus der Mode gekommenes Anzugsjackett“. Manchmal holt er einen Fotoapparat aus dem Rucksack, und bei soviel Neigung zum Aparten darf auch die Kamera nicht irgendein Gerät sein, sondern ist „eine alte Ensign mit ausfahrbarem Balg“. Und stets kritzelt Jacques Austerlitz vor sich hin.

W. G. Sebald kann offenbar schreiben, was er will. Eines unterscheidet ihn von allen anderen deutschen Schriftstellern: seine Sprache. Er ist ein Meister des Periodenbaus, der ruhige Wellenschlag seiner Sätze erinnert an eine längst vergangene Kunst, die ins neunzehnte Jahrhundert gehört, zu Adalbert Stifter vielleicht, aber nicht einmal mehr ins frühe zwanzigste. In dieser Sprache wird das Persönliche, das Private, zu etwas schlicht und einfach Vorgefallenem, das Große schrumpft, und die Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts verwandeln sich in beinahe beschauliche Ereignisse - und täten es ganz, gäbe es da nicht den leicht erschütterten Satzbau, die wohltemperierten Anakoluthe, die zu eilig daherkommenden und dabei über sich selbst stolpernden Verben und die vielen Verweise auf die Erzählsituation: „sagte er, sagte Austerlitz“. Diese Sprache hat eine dreifache Wirkung: Sie schafft Distanz, sie stilisiert Austerlitz als unangreifbar literarische Figur, und sie ist das Zeugnis einer unendlich groß gewordenen Souveränität gegenüber dem Stoff.

Schritt für Schritt und meistens rückwärtsgehend, erzählt W. G. Sebald in „Austerlitz“ die Lebensgeschichte des Mannes mit diesem Namen: Vor seiner frühzeitigen Pensionierung ist er dreißig Jahre lang Architekturhistoriker gewesen, Dozent an einem kunsthistorischen Institut in London, mit einem bis an die Decke mit Papieren und Büchern vollgestopften Arbeitsplatz in der Nähe des British Museum. Später werden auch die Jugend und das frühe Erwachsenenalter nachgereicht: Aufgewachsen als „Dafydd Elias“ im Haus eines calvinistischen Predigers an der Küste von Wales, erfährt er erst als Heranwachsender, als Zögling des wunderlich verstaubten Internats von Stower Grange, daß er in Wirklichkeit Jacques Austerlitz heißt - womit die Suche nach dem Ursprung, das tragende und treibende Motiv dieses Buches, ihren Lauf nimmt: „Seit meiner Kindheit und Jugend“, erläutert Jacques Austerlitz, „habe ich nicht gewußt, wer ich in Wahrheit bin.“ In den letzten Passagen des Buches, nach über vierhundert Seiten, ist er dieser „Wahrheit“ nahegekommen - allerdings ohne klüger oder gar glücklicher geworden zu sein.

Das Buch hat noch gar nicht begonnen, als Jacques Austerlitz von friedlichen Proportionen spricht, und er tut es nur dieses eine Mal: Es seien „die unter dem Normalmaß rangierenden Bauten“, erklärt er, „die Feldhütte, die Eremitage, das Häuschen des Schleusenwärters, der Aussichtspavillon, die Kindervilla im Garten, die wenigstens einen Abglanz des Friedens uns versprechen“. Er selbst aber, die Figur des Jacques Austerlitz, ist nicht nach diesem Prinzip geschaffen. Was verbirgt sich nicht schon allein im Namen? „Austerlitz“, das ist ein Schlachtfeld in Mähren, wo Napoleon im Dezember 1805 zwei andere Kaiser besiegte. „Austerlitz“ ist auch der Bahnhof hinter dem Jardin des Plantes - und der Platz, auf dem die Nationalsozialisten die konfiszierte Habe der Juden von Paris haben aufbewahren lassen. Und „Austerlitz“ ist schließlich auch das Lebensthema des Lehrers André Hilary, eines pensionierten Offiziers, der den Geschichtsunterricht am Internat von Stower Grange, eines Bandscheibenleidens wegen häufig auf dem Fußboden liegend, vortrug. Jacques Austerlitz ist viele Austerlitz., und der Name ist Programm: Seit diesem Frühjahr steht er in mächtigen Lettern über einem der größten Kopfbahnhöfe der literarischen Welt.

Aber er ist keine literarische Figur, und darin liegt die große Schwäche dieses „Prosabuchs unbestimmter Art“. Austerlitz ist vielmehr der Sammelpunkt einer literarischen Technik, ein Mustermann für die poetische Welt des Schriftstellers W. G. Sebald, eine Archivgestalt von überdimensionalen Maßen, die alle Obsessionen dieses Autors in sich aufnimmt - und gegen die Harpo Marx mit seinem Staubmantel, in dem sich ein unendliches Arsenal von Gerätschaften befindet, von riesigen Scheren und monströsen Hupen bis zu flammenden Bunsenbrennern, eine kümmerliche Existenz abgibt.

Das Buch von „Austerlitz“ ist eine Variation auf ein bekanntes Thema. Doch in den „Ausgewanderten“ ging es um Menschen - um einen reichen englischen Arzt, um einen deutschen Lehrer, um einen jüdischen Maler deutscher Abstammung in Manchester und um den Butler der amerikanischen Bankiersfamilie Solomon. Alle vier Lebensläufe waren gezeichnet vom Entsetzen über die großen Katastrophen des zwanzigsten Jahrhunderts, und das heißt vor allem: vom Holocaust. Aber in den „Ausgewanderten“ waren die vier Teile des Buches noch als diskrete Nacherzählungen komponiert, und dabei ging es immer wieder von neuem um die Rettung des Lebens in der Schrift. Dieses Motiv ist in „Austerlitz“ verschwunden. Oder besser: Es ist in die Tasche eines einzelnen Helden gewandert, um dort als Wünschelrute für tausendundeine Offenbarung bereitzuliegen. Jacques Austerlitz herrscht - stellvertretend für seinen Autor - als absoluter Souverän in den dunklen Kammern des Gedächtnisses, als Erinnerungswächter, als Inquisitor der Vergegenwärtigung über die Jahrzehnte hinweg. Und alle Wege führen nach Theresienstadt.

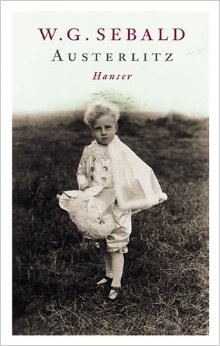

Jacques Austerlitz ist ein Wanderer, einer, der nur im Provisorischen lebt und der auf seinem melancholischen Gang durch die Ruinen von einer Katastrophe in die nächste gerät. Er ist die Verbindung zwischen dem Unglück der historischen Welt und der Schönheit der Landschaft, eine seltsam ungebundene Gestalt von grundsätzlich auswärtiger Verfassung, kultiviert, diskret und ernst. Die Krise, das unbehagliche Gefühl ist sein Leitstern, und ihm folgt er, als sein Leben nach der Pensionierung ins Wanken gerät. Kurz vor Beginn des Zweiten Weltkriegs, so entdeckt er, ist er auf einem „Kindertransport“ aus der Tschechoslowakei nach England geschickt worden. Er fährt nach Prag, findet seinen Namen im tschechischen Staatsarchiv, begegnet seinem Kindermädchen, entdeckt seine Muttersprache wieder, folgt den Spuren seiner Mutter nach Theresienstadt. Und irgendwann löst sich auch das Rätsel der Fotografie auf dem Buchumschlag. Der Kinderkavalier, der blondgelockte Knabe im schneeweißen Kostüm: Das ist er, bevor er seine Mutter Agáta, die Rosenkönigin, als Schleppenträger zu einem Maskenball begleitet. Aber dann führt auch dieser Weg nach Theresienstadt.

Warum muss Jacques Austerlitz all diese Dinge erfahren, warum wird er vom Antwerpener Bahnhof über das Naturalienkabinett von Andromeda Lodge zur Registraturkammer in Theresienstadt geführt, warum soll er eine Welt kennenlernen, die aus lauter Andenken besteht? „Genau kann niemand erklären, was in uns geschieht“, sagt er, „wenn die Türe aufgerissen wird, hinter der die Schrecken der Kindheit verborgen sind.“ Ein solcher Satz ist keine Erklärung, ja nicht einmal eine Auskunft. Und doch steht dieser Satz an zentraler Stelle des Buches, nämlich zu Beginn der Reise in die Vergangenheit des Helden. So stellt sich der Verdacht ein, dass die Suche nach der persönlichen Identität, die diesem Buch das Handlungsschema liefert - dass dieser Gassenhauer der Selbstfindung nur ein Vorwand ist. Dahinter verbirgt sich ein Angriff auf jede Art von öffentlicher Geschichtsschreibung. Im gelassenen Erzähler steckt ein Polemiker, der einen Prozess wider die Gegenwart eröffnen will - zu allerdings nicht ganz fairen Bedingungen.

Dieser Absicht verdankt sich das Genre: das „Prosabuch unbestimmter Art“, das Amalgam aus Fiktion und Dokumentation, von Poesie, Essay und Tatsachenbericht. Dieser Absicht dienen auch die Fotografien, die Jacques Austerlitz unentwegt knipst und die in großer Zahl den Fluss des Textes unterbrechen. Denn sie dienen nicht der Beweisführung, sie haben nicht die Aufgabe, den Leser von der Wahrheit des Unglaublichen zu überzeugen. Statt dessen sind sie Teil einer Schwellenkunde. Fotografiert wird nicht, weil die abgebildeten Gegenstände existieren, sondern damit sie existieren. In ihnen geht es um die Privatheit der Erinnerung. Sie sind die Andenken, sie liefern den Stoff, damit die Wünschelruten ihre Arbeit aufnehmen können.

Auf dem Platz Austerlitz-Tolbiac stapelten sich im Jahr 1942 das Meißener Porzellan, die Perserteppiche und die Bibliotheken der Juden von Paris. An diesem Ort steht heute der Neubau der Bibliothèque Nationale. Ihm gilt die besondere Feindschaft von Jacques Austerlitz, er ist das absolute Gegenteil der privaten Erinnerung: ein „in seinem Monumentalismus offenbar von dem Selbstverewigungswillen des Staatspräsidenten inspirierten und, wie ich, sagte Austerlitz, gleich bei meinem ersten Besuch erkannt habe, in seiner ganzen äußeren Dimensionierung und inneren Konstitution menschenabweisendes und den Bedürfnissen jedes wahren Lesers von vornherein kompromisslos entgegengesetztes Gebäude“. Durch eine lange Reihe gewaltig großer Anlagen geht der Leser von „Austerlitz“, durch die Festung von Breendonk, durch den Justizpalast von Brüssel, durch das Konzentrationslager von Theresienstadt. Die Biblothèque Nationale, auch sie ein Monument der staatlichen Hybris, schließt diese Reihe ab: „wie ja überhaupt die ganze Geschichte im wahrsten Sinne begraben ist unter den Fundamenten der Grande Bibliothèque unseres pharaonischen Präsidenten“. Drunten auf den menschenleeren Promenaden vergeht der letzte Rest Helligkeit.

Und so löst sich am Ende alles auf. W. G. Sebald hat ein Buch über die Theorie verfaßt, wie man Geschichte zu schreiben hat: und zwar allein zu dem Zweck, den einzelnen, das sonderbare Wesen, in all seiner Eigenheit hervorzubringen. Aber diese Theorie trägt ihren Widerspruch schon formal vor sich her: Denn der einzelne, und sei es ein Austerlitz mit seinen großen Taschen, erscheint ja keineswegs als einzelner, sondern als einer, an den schon wieder Tausende von Einzelheiten geknüpft haben. Und auch logisch hat das Unternehmen keinen festen Stand: Denn hätte W. G. Sebald recht, dann wäre die Vergangenheit tatsächlich „begraben“, abgedichtet gegen die Gegenwart. Und dann gäbe es den Helden Jacques Austerlitz nicht - und auch nicht den Erfolg dieser poetischen Geschichtsschreibung bei seinen Lesern. „Erwachet“, ruft W. G. Sebald seinen Lesern zu. Aber das ist längst geschehen.

Thomas Steinfeld (FAZ 20.03.2001)

|