|

Früher,

Das Ungewöhnliche

Schon das neunte Wort des Buches, von dem hier die Rede ist, heißt »ich«. Aber »ich« ist nicht Austerlitz,

der Held des Buches. »Ich« ist der Autor, »ich« ist der Autor als Berichterstatter, »sagte Vera,

sagte Austerlitz« schreibt der Berichterstatter über die Prager Kinderfrau seines Helden. Der Autor ist Vermittler der

Geschichte eines anderen. Weil er hintereinanderweg Erzähltes mitteilt, gibt es keine Kapiteleinteilung,

gibt es keine Absätze im Text, gibt es keine Dialoge, wohl aber Bilder, Fotos, die der Autor zur Beförderung

und Fixierung der Phantasie aufgenommen und in das Buch eingebracht hat.

Ein Laudator ist nicht dazu bestellt, Kritiken zu widerlegen – aber er darf doch sagen, dass sich angesichts

des Buches »Austerlitz« von W.G. Sebald zeigt, wie schwer es Kritikern fällt, das Ungewöhnliche eines

Buches zu erkennen und das in ihm Gefundene mit den entsprechenden Maßstäben zu messen.

Wenn etwas das Buch »Austerlitz« auszeichnet, dann seine Fügung des Stoffes, des Ineinanders von

Erlebtem und Erdachtem, das Erkennen von Auratischem. Man spürt, obwohl der Erzähler Austerlitz stets

umwegelos da fortsetzt, wo er endete, obwohl der Erzähler Sebald Orte und Personen und Gedanken

hinzu findet und dabei blinde Gänge zu graben vorgibt – man spürt: da weiß einer sehr genau, was er will.

Er weiß was er will selbst dann, wenn am Ende des Buches der Anfang eines nächsten erzählt zu werden

scheint, selbst dann, wenn Aufzählungen fast zu lang zu werden drohen, wenn man, als Lesender, zögert,

den vorgeschlagenen Nebenweg mitzugehen.

Gewiss hätte er seinen Helden Austerlitz mit seinem Rucksack aus schwedischen Heeresbeständen, zehn Schilling, Nachfolger des grünen Kinder-Rucksäckchens, mit dem er aus Prag verschickt wurde, in die Welt senden und ihn einfach seinen »Schmerzensspuren« folgen lassen können. Aber solche Berichte kennen wir. Sie rühren uns auch an. Doch weil sie im Einzelnen, Subjektiven befangen bleiben, nicht Literatur werden wollen, nicht Literatur werden können, weil sie nur erzählen wollen, »wie es für sie war« – deshalb bleiben bestenfalls Details und wir schämen uns ein bisschen dafür, dass uns nur noch das Unerhörte dieser Marterberichte im Gedächtnis geblieben ist – eine besonders viehische Foltermethode zum Beispiel. Auch in »Austerlitz« gibt es den Bericht über eine Folterung zu lesen – aber der Bericht ist Zitat und notwendig. Es gibt ja wohl noch nur zwei Entwicklungen, wenn man den deutschen Umgang mit faschistischem Denken und Tun betrachtet. Die eine geht dahin, alles zu historisieren, einzuordnen als außergewöhnlich schweren Betriebsunfall der Geschichte. Die andere Entwicklung ist eigentlich keine – sie besteht lediglich im Vergessen, im Warten auf die Generation, die nichts mehr weiß. Beide Entwicklungen überschneiden sich, wenn man, wie geschehen, zum Thema »Deutsche Soldaten im Kosovo« Bilder von Soldaten der Wehrmacht ins Internet stellt und sich nichts dabei denkt, weil man nichts weiß.

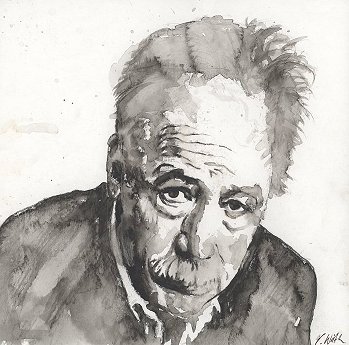

Ein Weg »aufzubewahren für alle Zeit« ist die Literatur. Es ist der einzige Weg. Ihn will der Wanderer W.

G. Sebald gehen. Er findet und erfindet den Mann, der aussieht wie Siegfried in Langs »Nibelungen«, mit

einer blauen Kattunhose bekleidet und mit einem Maß-Jackett, das aus der Mode gekommen ist, Wanderstiefel

an den Füßen, der Macht der Zeit durch ein Leben ohne Uhr trotzend, immer tätig, nicht mittellos,

berichtsbereit.

Das ist schon wahr: »Austerlitz« berichtet nicht nur von der Kontinuität einer Erfahrung, eines Schmerzes,

eines Raubs (hier: der Kindheit), sondern auch von der Vergeblichkeit, gegen sie anzugehen, wenn man sie

nicht vergessen kann und vergessen kann Austerlitz nicht, weil er wissen will, wer er ist, wie er so geworden

ist: zerstört durch Verlassensein. Da nützen Vergessensmahnungen und nahegelegtes Vernunftverhalten

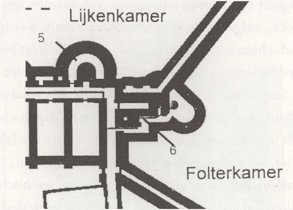

so wenig wie den Städten einst die großen Festungsbauten – Breendonk und Theresienstadt zogen den

Feind zuerst an, dann wurden sie, von ihm links liegen gelassen, Marterstätten, betrieben von hitlergläubigen

Deutschen.

erkennt er in der belgischen Festung, deren Leichenkammer ihn an das fürs Tiereschlachten benutzten

Waschhaus in W. (wie Wertach im Allgäu) erinnert. Da muss nicht »schöngeschrieben« oder originell

formuliert werden. W. G. Sebald ist kein Worte- und kein Wörter-Erfinder. Seine Genauigkeit führt nie

zur Rundung, gar zu Belustigendem, eher zu Ungefährem, zu Apokryphem. Dem kindheitsversehrten

Kunsthistoriker Austerlitz ist es unmöglich, von sich selbst zu reden – so will es der Autor. Der will auch

entschieden nicht, dass da etwas ideologisiert wird. Das Äußerste ist, dem Bahnhofs-Maniker Austerlitz als

Interessengebiet den »Baustil der kapitalistischen Ära« zuzuteilen und Banker und Broker als »Tierart« oder

»Horde« oder als »Arbeiter in den Goldminen der City« zu kennzeichnen.

Melancholie: Melancholie ist ja keineswegs dasselbe wie Resignation oder Pessimismus oder das Leben

in depressivem Gemütszustand. Melancholie ist ... viel. Für W. G. Sebald, für den Autor im Buch bedeutet

Melancholie eine Haltung zur Welt. Es ist eine Haltung auferlegten Widerstands. Auferlegt einem sensiblen,

selbstbewussten Menschen. »Genau kann niemand erklären, was in uns geschieht, wenn die Tür

aufgerissen wird, hinter der die Schrecken der Kindheit verborgen sind« schreibt der Autor. Viele Menschen

erinnern sich an nichts Schreckliches, wenn sie Kindheitsfotos betrachten. Schön für sie. Aber Austerlitz hat

eben nur zwei Fotos – eines von sich, verkleidet als Page, eines von seiner Mutter, der Schauspielerin. Die

zwei Fotos bergen den Schrecken. Mühsam sucht er die Mutter in einem Theresienstadt-Film zu erkennen

und bleibt sich unsicher, ob sie es ist. Die Welt wehrt sich, ihn in seine Kindheit, aus der er entfernt wurde,

wieder eintreten zu lassen, ihm Vater und Mutter wiederzugeben. Da kann man schon melancholisch,

schwarzgallig werden und sich bei Kleist oder Pascal Hilfe oder sich auf schmalen, immer mehr verzweigenden

Wegen Trost suchen: Fitzpatricks, des Internatsfaktotums und späteren Fliegers Großonkel Alphonso,

der statt Gläsern graues Seidengewebe im Brillengestell hat, im Freien Aquarelle malt und »Motten«,

sprich Nachtfalter liebt – das ist so ein abseitiger Trostspender.

Man kann aber auch nur die Anmerkungen zur Architektur oder zum Wetter oder zu Wittgenstein verfolgen

oder die vielen Teile des Austerlitzschen »Vermeidungssystems« im Text suchen oder den Vermittlungsanstrengungen

des Autors nachgehen, lesen, wie sie bewältigt, wie Vermittlungsverluste ausgeglichen

wurden. Wie schreibt Sebald? »Maximilian erzählte gelegentlich, so erinnerte sich Vera, sagte Austerlitz,

wie er einmal...« Maximilian ist Austerlitz’ Vater.

Ein anderes Mal hört der Autor des Buches abends, vor dem Einschlafen Radio und erliegt der Magie der

Leuchtscheibe, der auf ihr aufgedruckten Städtenamen, der Stimmen. Austerlitz, dem der Autor davon

erzählt, sagt dazu, dass seiner Auffassung nach »die Stimmen, die nach dem Anbruch der Dunkelheit die

Luft durchschwärmten und von denen wir nur die wenigsten einfangen könnten, wie die Fledermäuse ihr

eigenes, die Taghelle scheuendes Leben hätten. Oft in den langen schlaflosen Nächten der letzten Jahre

sah ich sie, wenn ich den Ansagerinnen in Budapest, Helsinki oder La Coruña lauschte, weit draußen ihre

zackigen Bahnen ziehen und wünschte mir, ich wäre bereits in ihrer Gesellschaft. Doch um zurückzukommen

auf meine Geschichte...« Dr. Konrad Franke

Oder doch? |