|

All das ist mir wieder durch den Kopf gegangen, als ich eines Nachmittags in meinem Hotelzimmer in Piana

am Fenster saß und in einem alten Band der Bibliotheque de la Pleiade,

den ich in der Schublade des Nachttischs gefunden hatte, Flauberts mir bis dahin unbekannte Legende vom

Sankt Julian zu lesen begann, jene sonderbare Erzählung, in der eine unstillbare Jagdleidenschaft und die Berufung

zum Heiligen an ein und demselben Herzen reißen.

Fasziniert und verstört zugleich bin ich von der mir an sich widerstrebenden Lektüre gewesen.

Schon die Schilderung der Ermordung der Kirchenmaus, des Ausbrechens der Gewalt in dem bis dahin immer

brav gewesenen Knaben, ging mir auf das grausigste unter die Haut. Er tat einen leichten Schlag,

heißt es da von dem vor dem Mäuseloch lauernden Julian, und stand verdutzt vor diesem kleinen Körper,

der sich nicht mehr regte. Ein Blutstropfen befleckte die Fliese. Und je weiter nun

die Geschichte sich entfaltete, desto weiter breitete das Blut sich aus. Mal für mal muß das Verbrechen durch eine neue Todesart

überdeckt werden. Bald hängt eine Taube, die Julian mit der Schleuder erlegte, zuckend in einem Ligusterbusch,

und indem er sie vollends erdrosselt, fühlt er vor Lust seine Sinne schwinden.

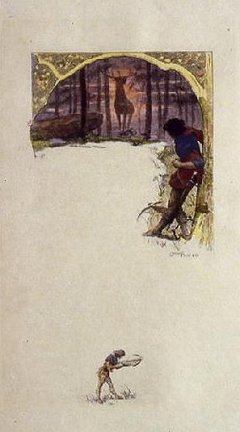

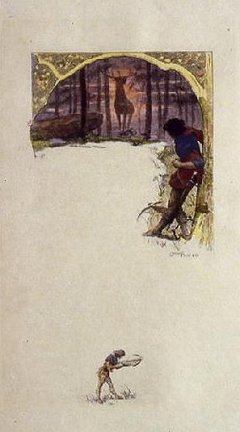

Sowie er vom Vater das Waidwerk erlernt hat, zwingt es ihn hinaus in die Wildnis. Ohne Unterlaß ist er jetzt auf der

Sauhatz im Wald, bei der Bärenjagd im Gebirg, in den Hirschgründen oder auf dem freien Feld.

Vor dem Rühren der Trommel schrecken die Tiere auf, die Hunde stieben über die Abhänge dahin, Falken

erheben sich in die Luft, und wie Steine fallen die Vögel vom Himmel.

Beschmiert mit Schlamm und Blut kommt der Jäger allabendlich heim, und so geht es mit dem Töten fort und fort,

bis Julian an einem eiskalten Wintermorgen auszieht und in einem den ganzen Tag anhaltenden Rausch

rings um sich her alles, was sich rührt, niedermacht. Die Pfeile prasselten herab, so heißt es,

wie Regenstrahlen in einem Gewitter. Am Ende zieht die Nacht herauf, rot zwischen den Zweigen

des Waldes wie ein blutgetränktes Tuch, und Julian lehnt an einem Baum mit weit aufgerissenen Augen,

betrachtet das ungeheure Ausmaß des Gemetzels und weiß nicht, wie er es hat anrichten können.

Danach verfällt er in eine Lähmung der Seele und beginnt seine lange Wanderschaft durch die aus dem Stand der

Gnade gefallene Welt, in solch sengender Hitze oft, daß die Haare auf seinem Haupt unter der Sonnenglut

sich von selber entzünden, oder, zu anderen Zeiten, in einer Kälte so eisig, daß sie ihm schier die Glieder zerbricht.

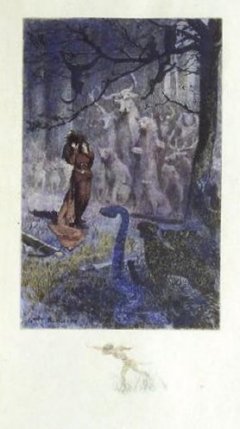

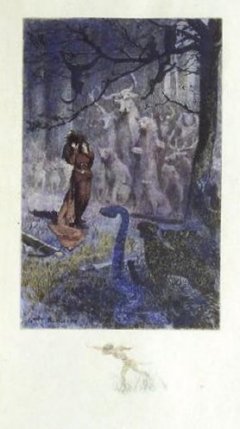

Der Jagd verwehrt er sich nun, aber im Traum überkommt ihn manchmal noch

seine furchtbare Passion, sieht er sich gleich unserem Vater Adam mitten im Paradiesgarten

von allen Tieren umgeben und braucht nur den Arm auszustrecken, und schon sind sie tot.

Oder er sieht sie paarweise vorbeiziehen vor seinem Auge, angefangen von den Auerochsen und Elefanten

bis hinunter zu den Pfauen, Perlhühnern und Hermelinen, wie an jenem Tag, da sie die Arche betraten.

Aus dem Dunkel einer Höhle heraus sendet er unfehlbare Spieße, doch kommen immer neue nach und hören nicht auf.

Wo er auch geht und wohin er sich wendet, stets sind die Geister der um ihr Leben gebrachten Tiere bei ihm,

bis er zuletzt nach viel Drangsal und Pein von einem Aussätzigen über das Wasser gerudert wird am Ende der Welt.

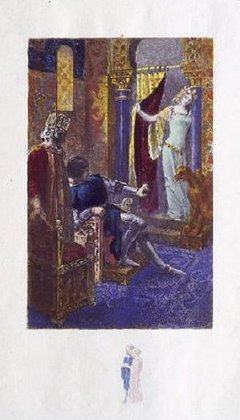

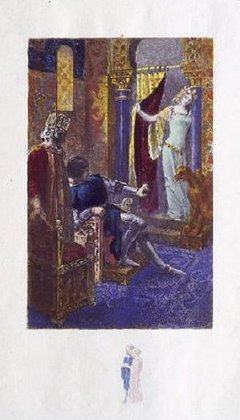

Drüben auf der anderen Seite muß Julian das Lager des Fährmanns teilen, und dann, indem er das von Schrunden und

Schwären bedeckte, teils knotig verhärtete, teils schmierige Fleisch umarmt und Brust an Brust

und Mund an Mund mit diesem ekelhaftesten aller Menschen die Nacht verbringt,

wird er aus seiner Qual erlöst und darf aufsteigen in die blaue Weite des Firmaments.

Nicht ein einziges Mal während des Lesens hatte ich meinen Blick heben können von der mit

jeder Zeile tiefer in das Grauen eindringenden, von Grund auf perversen Erzählung über die

Verruchtheit der Menschengewalt. Erst der Gnadenakt der Transfiguration auf der letzten Seite ließ mich wieder aufschauen.

|

|