Mylord, do you remembr me?

Et vous, Madame, me reconnaissez-vous?

|

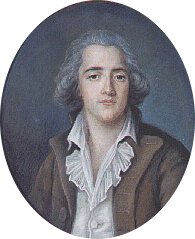

François-René de Chateaubriand

1768 - 1848

Die Ringe des Saturn S. 296ff

Die Ausgewanderten S. 186ff

Wenn wir Chateaubriand googeln, erscheinen diese blutigen Bilder

Das also ist geblieben vom französischen Emigranten normannischer Herkunft, der, nachdem er 1795 den Heiratsantrag der Charlotte Ives, 15, in Ilketshall St. Margaret abgelehnt hat (oder besser den von der Mutter überbrachten: Arrêtez! Je suis marié! - worauf sie in Ohnmacht fällt), sich fragt, wie es wohl geworden wäre, wenn er ihn angenommen hätte und bei ihr in East Anglia geblieben und ein gentleman chasseur geworden wäre.

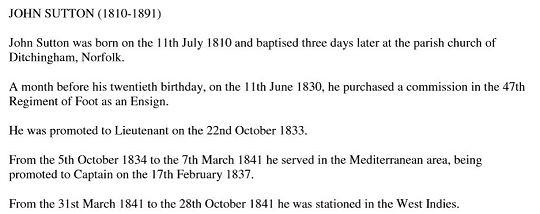

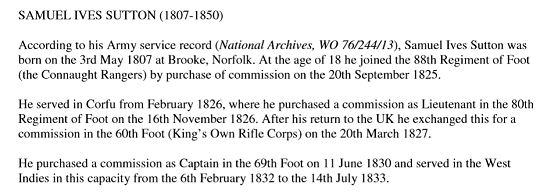

[Charlotte ehelicht Samuel Sutton, den späteren Konteradmiral der Royal Navy und schenkt ihm zwei Söhne, 1807 Samuel Ives und 1810 John; sie stirbt 1852]

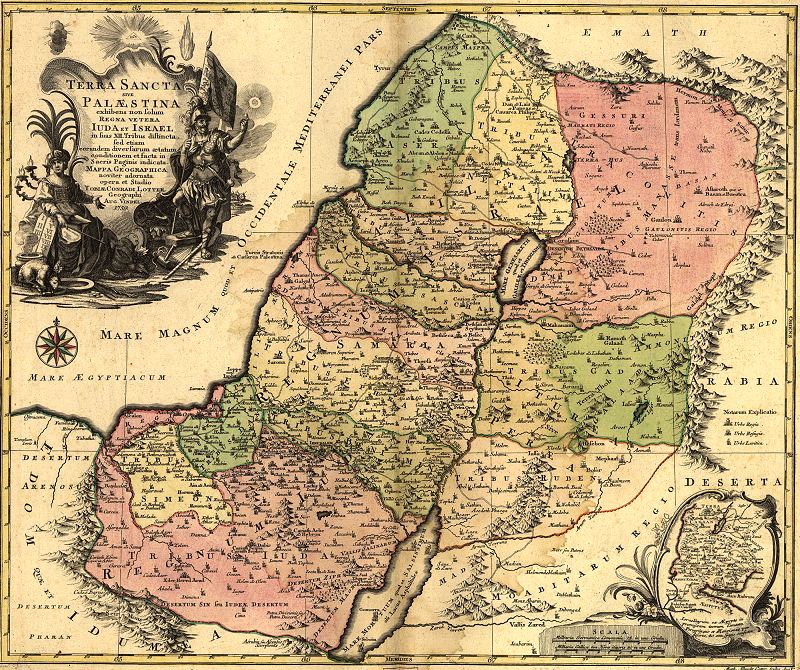

An Familie Ives erinnert sich ein Wallfahrer auf seiner englischen Wallfahrt durch Suffolk 1992, als die Hundstage zu Ende gehen und er den Friedhof in Ilketshall St. Margaret erreicht und sich dort bei den Grabsteinen ausruht. Tags zuvor hat er den Erbauer des Tempelmodells von Jerusalem, Alec Garrard, besucht und dessen Weltanschauung kennen gelernt, nämlich, dass die Farbgebung des Federkleids der Enten, insbesondere das Dunkelgrüne und das Schneeweiße, die einzig mögliche Antwort auf die uns seit jeher bewegenden Fragen sei.

Und auf den Tag genau ein Jahr nach dem Beginn seiner Reise wird er in einem Zustand nahezu gänzlicher Unbeweglichkeit in ein Spital eingeliefert.

...und nach zwei Stunden Fußmarsch gelangt unser Wallfahrer von Ilketshall St. Margaret zur Ditchingham Lodge,

wo Charlotte und ihr Marineoffizier (er stirbt 1832) viele Jahre lebten ...

... und nur sieben Meilen nordwärts liegt W. G. Sebald, einer der Großen der Weltliteratur, auf dem Friedhof von Framingham Earl begraben, nachdem ihn ein knappes Jahrzehnt später am 14. Dezember 2001 der Tod am Steuer seines Fahrzeugs ereilt hat ...

|

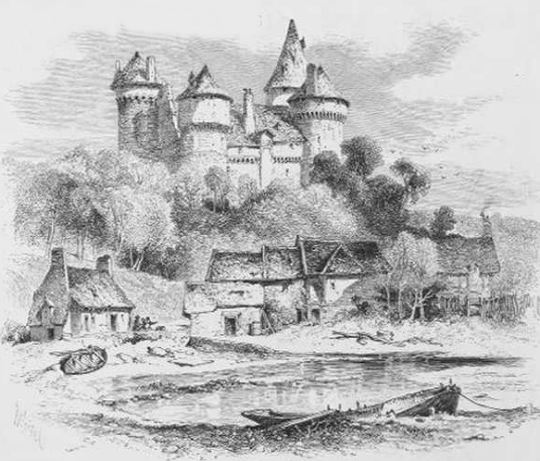

Am Anfang der Laufbahn steht die Kindheit in Combourg, deren Beschreibung mir schon nach der ersten Lektüre unvergeßlich geblieben ist. François-René ist das jüngste von zehn Kindern, von denen die ersten vier nur ein paar Monate jeweils am Leben waren. Die Nachgeborenen werden auf die Namen Jean-Baptiste, Marie-Anne, Benigne, Julie und Lucile getauft. Alle vier Mädchen sind von einer seltenen Schönheit, insbesondere Julie und Lucile, die beide umkommen werden in den Stürmen der Revolution.

Die Familie lebt in völliger Abgeschiedenheit mit einigen Dienstboten im Herrenhaus von Combourg, in dessen weiten Räumlichkeiten und Gängen sich ein halbes Ritterheer hätte verlaufen können. Abgesehen von ein paar benachbarten Edelleuten wie dem Marquis von Monlouet oder dem Grafen Goyon-Beaufort kam kaum einmal jemand auf das Schloß zu Besuch. Vor allem in der Winterszeit, schreibt Chateaubriand, vergingen oft Monate, ohne daß irgendein Durchreisender oder Fremder an das Tor unserer Festung geklopft hätte.

Weit größer noch als die Trauer über der Heide war darum die Trauer im Inneren dieses einsamen Hauses. Wer unter seinen Gewölben herumging, hatte Anwandlungen, wie man sie haben mag beim Betreten einer Kartause. Um acht Uhr immer schlug die Glocke zum Nachtmahl. Nach dem Nachtmahl setzten wir uns noch einige Stunden ans Feuer. Der Wind klagte im Kamin, die Mutter seufzte auf dem Kanapee, und der Vater, den ich, außer bei Tisch, nie sitzen gesehen habe, wanderte bis zur Bettzeit ununterbrochen in dem riesigen Saal auf und ab. Er trug stets eine Robe aus einem weißwollenen Zottelstoff und eine ebensolche Kappe auf dem Kopf.

Sowie er sich bei diesen Promenaden etwas entfernte aus der Mitte des nur von dem flackernden Kaminfeuer und einer einzigen Kerze erleuchteten Raums, begann er in den Schatten zu verschwinden, und einmal ganz eingetaucht in die Dunkelheit, vernahm man nur seine Schritte, bis er wieder zurückkam in seiner eigenartigen Aufmachung gleich einem Gespenst. Während der schönen Jahreszeit saßen wir in der einfallenden Nacht oft draußen auf der Treppe vor dem Haus.

Der Vater schoß mit der Flinte auf die ausfliegenden Eulen, und wir Kinder schauten mit der Mutter hinüber zu den schwarzen Wipfeln des Waldes und hinauf in den Himmel, wo einer nach dem andern die Sterne aufgingen. Mit siebzehn Jahren, schreibt Chateaubriand, habe ich Combourg verlassen. Der Vater machte mir eines Tages die Eröffnung, daß ich von nun an meinen eigenen Weg gehen müsse, daß ich in das Regiment de Navarre eintreten und morgen über Rennes nach Cambrai abreisen würde. Hier, sagte er, sind einhundert Louis d'or.

Vergeudet sie nicht und bringt niemals Unehre auf Euren Namen. Er litt zum Zeitpunkt meines Abschieds bereits an der fortschreitenden Paralyse, die ihn schließlich ins Grab bringen sollte. Sein linker Arm zuckte andauernd, und er mußte ihn festhalten mit der rechten Hand. So stand er, nachdem er seinen alten Degen mir übergeben hatte, mit mir vor dem Cabriolet, das schon wartete auf dem grünen Hof. Wir fuhren den Fahrweg beim Fischweiher hinauf, ich sah noch einmal den Mühlenbach glänzen und die Schwalben kreuzen über dem Schilf. Dann blickte ich voraus, auf das weite, vor mir sich eröffnende Feld.

|

1768 geboren und in Combourg aufgewachsen, wird François-René Offizier, erlebt als Leutnant 1789 in Paris die Revolution.

Anfangs dem Umbruch sympathisch gesonnen, wird er zunehmend unzufrieden mit der Radikalisierung der politischen Entwicklung, er bereist 1791 neun Monate lang Amerika.

1792 heiratet Chateaubriand, verlässt aber sofort seine Ehefrau, schließt sich der Armée des émigrés - einer aus geflüchteten französischen Adeligen bestehenden Truppe - an, die an der Seite Österreichs und Preußens gegen das revolutionäre Frankreich kämpft, um die Monarchie wieder einzusetzen. Der Konvent lässt 1793 König Ludwig XVI. guillotinieren, Chateaubriand emigriert - nach Verwundung und Genesung - als Französischlehrer und Übersetzer lebt er armselig in London, schreibt.

Von des Vicomtes häufigen Besuchen in Bungay bei der Pfarrersfamilie Ives und davon, wie sich die Tochter des Haues in ihn und er in sie verliebt, und wie beim tieftraurigen Abschiedsdiner Charlottes Mutter um die Hand ihrer Tochter anhält und in Ohnmacht fällt, als sie von Chateaubriands Ehe erfährt, erzählt der Wallfahrer ergreifend und lang.

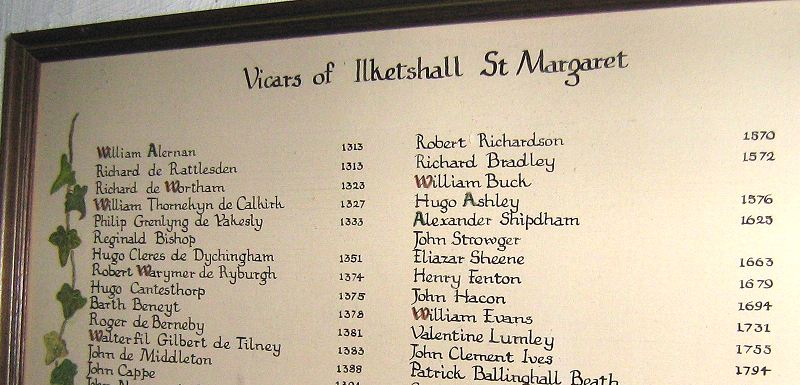

Ein paarmal glaubte ich mich schon verlaufen zu haben, als gegen Mittag mein Ziel, der runde Turm der Kirche von Ilketshall St. Margaret in der Ferne auftauchte. Eine halbe Stunde später saß ich, mit dem Rücken gegen einen der Grabsteine gelehnt, auf dem Friedhof der zahlenmäßig seit dem Mittelalter so gut wie unverändert gebliebenen Gemeinde. Die Pfarrherren, die im 18. und 19. Jahrhundert auf solchen abgelegenen Posten ein Amt versahen, lebten mit ihren Familien nicht selten in der nächsten kleinen Stadt und kutschierten bloß ein-, zweimal in der Woche aufs Land hinaus, um eine Messe zu lesen oder sonst ein wenig nach dem Rechten zu sehen. Einer dieser Pfarrherren von Ilketshall St. Margaret ist der

Reverend Ives gewesen, ein Mathematiker und Hellenist von einigem Ansehen, der mit seiner Frau und Tochter in Bungay haus hielt und von dem überliefert ist, daß er in der Dämmerstunde gern ein Glas Kanariensekt zu sich nahm. Man schreibt das Jahr 1795. In den Sommermonaten kommt öfters ein junger französischer Adeliger zu Besuch, der vor den Schrecken der Revolution nach England geflohen ist. Ives unterhält sich mit ihm meist über die Homerischen Epen, über die Rechenkunst Newtons und über die amerikanischen Reisen, die sie beide gemacht haben. Was für Weiten man dort durchmaß und was für Wälder sich dort ausdehnten mit Bäumen, deren Schäfte höher hinaufragten als die Pfeiler der größten Kathedralen. Und die in die Tiefe hinabstürzenden Wassermassen des

Niagara,

was bedeutete ihr ewiges Tosen, wenn nicht auch ein Mensch am Ufer des Katarakts stand und seiner Verlassenheit inne war in dieser Welt. Charlotte, die fünfzehnjährige Tochter des Rektors, lauschte mit wachsender Hingabe diesen Gesprächen, insbesondere wenn der vornehme Gast phantastische Gleschichten ausmalte, in denen federgeschmückte Krieger vorkamen und Indianermädchen, deren dunkle Haut einen Anhauch zeigte von moralischer Blässe. Einmal mußte sie vor lauter Rührung sogar geschwind in den Garten hinauslaufen, als davon erzählt wurde, daß der brave Hund eines Eremiten ein solches in der Seele schon zum Christentum hingeneigtes Mädchen sicher durch die gefahrvolle Wildnis geleitete. Von dem Erzähler später befragt, was an seiner Schilderung sie so besonders bewegt habe, äußerte Charlotte, es sei vor allem das Bild des Hundes gewesen, wie er mit der Laterne, die er an einem Stecken trug in seinem Maul, der angsterfüllten Atala vorausgeleuchtet habe auf ihrem Weg durch die Nacht. Dergleichen Kleinigkeiten seien es immer, die sie ergriffen, weitaus mehr als die hohen Gedanken. Es lag also sicherlich in der Entwicklung der Dinge, daß der aus seinem Heimatland verbannte, in den Augen Charlottes ohne Zweifel von einer romantischen Aura umgebene Vicomte im Verlaufe der Wochen allmählich die Aufgaben eines Hauslehrers und Vertrauten übernahm. Daß man im Französischen sich übte, Diktate und Konversation machte, verstand sich von selbst. Charlotte bat ihren Freund aber auch, ihr weiter ausgreifende Studienpläne auszuarbeiten über das Altertum, über die

Topographie des Heiligen Landes

und über die italienische Literatur. Lange Nachmittagsstunden lasen sie miteinander in Tassos Gerusalemme Liberata und in der Vita Nuova, und nicht selten zeigten sich dabei scharlachrote Flecken am Hals des jungen Mädchens und klopfte dem Vicomte das Herz bis unter die Halsbinde. Mit einer Musikstunde endete meistens der Tag. Wenn es im Inneren des Hauses bereits ein wenig dämmerte, draußen aber das westliche Licht noch den Garten durchstrahlte, spielte Charlotte das eine oder andere Stück aus ihrem Repertoire, und der Vicomte, appuyé au baut du piano, hörte ihr schweigend zu. Er war sich der Tatsache bewußt, daß sie sich durch das gemeinsame Studium Tag für Tag näher kamen, suchte die größte Zurückhaltung sich aufzuerlegen, war überzeugt, daß er es

nicht wagen würde, Charlotte den Handschuh aufzuheben, und fühlte sich dennoch unwiderstehlich angezogen von ihr. Mit einiger Konsternation, so schreibt er später in seinen Erinnerungen von jenseits des Grabs, sah ich bald den Augenblick voraus, an dem ich gezwungen sein würde, mich zurückzuziehen. Das Abschiedsdiner war eine tieftraurige Angelegenheit, bei der niemand etwas Rechtes zu sagen wußte und wo am Ende, zum Erstaunen des Vicomtes, nicht die Mutter, sondern der Vater mit Charlotte sich in den Drawing Room hinüberbegab. Die Mutter aber, die, in der außergewöhnlichen Rolle, die sie unter Hintansetzung aller hergebrachten Sitte zu spielen hatte, nun selber, wie der Vicomte bemerkt, ungemein verführerisch wirkte, hielt bei dem sozusagen schon im Abreisen Begriffenen um seine Hand an für ihre, ihm in ihren Gefühlen, wie sie sagte, ganz und gar bereits angehörige Tochter. Sie haben kein Vaterland mehr, sagte sie, Ihre Güter sind veräußert, Ihre Eltern nicht mehr am Leben, was also könnte Sie zurückrufen nach Frankreich. Bleiben Sie bei uns und treten Sie hier in Ihr Erbe ein als unser angenommener Sohn.

Der Vicomte, der die Großzügigkeit dieses gegen einen mittellosen Emigranten vorgebrachten Angebots kaum zu fassen vermochte, sah sich durch die von dem Reverend Ives offenbar gebilligte Intervention in den denkbar größten inneren Aufruhr gestürzt. Denn einerseits ersehnte er, wie er schreibt, nichts so sehr, als unerkannt von der Welt im Schoße dieser einsamen Familie den Rest seines Lebens zubringen zu dürfen, andererseits war jetzt der melodramatische Moment gekommen, da er die Eröffnung machen mußte, daß er bereits verehelicht sei. Zwar war die von ihm in Frankreich eingegangene, von seinen Schwestern gewissermaßen über seinen Kopf hinweg arrangierte Ehe eine Art Formsache geblieben, aber das änderte nicht im geringsten die Unhaltbarkeit seiner von ihm selbst mitverschuldeten peinlichen Lage. Als er das von Mme. Ives mit halb niedergeschlagenen Augen vorgebrachte Angebot ausschlägt mit dem Verzweiflungsruf Arrêtez! Je suis marié!, fällt diese in Ohnmacht, und ihm bleibt nichts, als das gastliche Haus auf der Stelle zu verlassen mit dem Vorsatz, nie mehr wiederzukehren.

|

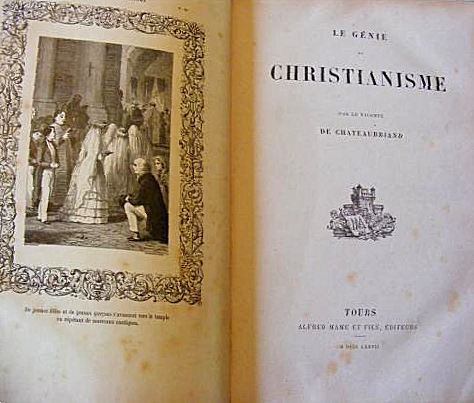

1800 fogt der Vicomte dem Aufruf Napoleons an die emigrierten Adeligen, nach Frankreich zurückzukehren, und beginnt seine Karriere als hoher Beamter. 1802 erscheint Le Génie du Christianisme.

Opportunist Chateaubriand kriecht der römisch-katholischen Kirche Frankreichs und Napoleon in den A ..., bastelt an seiner Beamtenkarriere. Das Buch, anti-aufklärerisches Fanal, wird Auslöser der Romantik.

Chateaubriand weiß, dass Napoleon die Re-Etablierung der Kirche und eine Zweckgemeinschaft mit ihr anstrebt:

Er verklärt in dem Buch Kirche, Geschichte und Religion in nicht nachvollziehbarer Art und Weise,

lobt den Genius des Christentums, verteidigt dessen Weisheit und Schönheit gegen die Angriffe der französischen Aufklärung und Revolution.

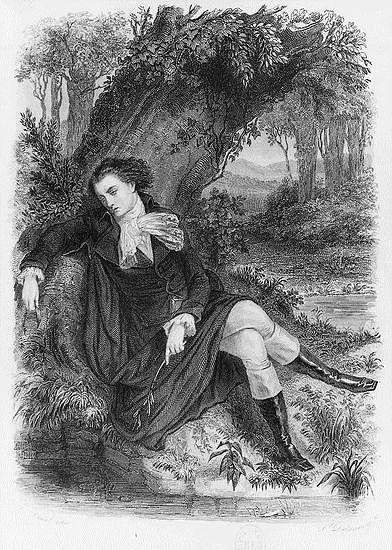

Atala, und René, in das Werk eingefügte längere Erzählungen, werden zu Kultbüchern einer ganzen Generation.

Atala, die jungen Halbindianerin, löst den Konflikt zwischen Liebe und Keuschheit, die sie ihrer frommen französischen Mutter gelobt, durch Freitod.

René, Typ des von „mal du siècle“ (Weltschmerz) zerrissenen romantischen Künstlers und Intellektuellen, wird jahrzehntelang die europäische Literatur bevölkern...

Die Enttäuschung durch den kleingewachsenen und groß gewordenen Korsen lässt nicht lange auf sich warten:

Als der Erste Konsul 1804 den jungen bourbonischen Prinzen und Thronerben

Duc d'Enghien

entführen, in einem Scheinprozess verurteilen und erschießen lässt, bricht Chateaubriand empört und ostentativ mit dem napoleonischen Regime, demissioniert.

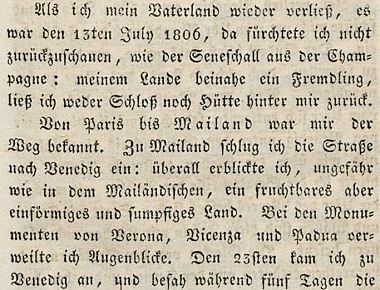

Zwei Jahre später unternimmt er eine mehrmonatige Rundreise durch Italien, Griechenland, Palästina, Nordafrika und Spanien. In Jerusalem erhält er 1806 den Ritterschlag zum Ritter vom Heiligen Grab.

Sebald schlachtet den Reisebericht - pittoresk, häufig aber melancholisch reflektierend - Itinéraire de Paris à Jérusalem seitenweise für das weinrote Agenda-Büchlein seines Onkels Ambros Adelwarth aus, der eine ähnliche Reise gut 100 Jahre später mit Cosmo unternimmt.

|

|

|

Vor mir auf dem Schreibtisch liegt das Agendabüchlein des Ambros, das mir die Tante Fini bei meinem Winterbesuch in Cedar Gien West ausgehändigt hat. Es ist ein in weiches, weinrotes Leder gebundener, etwa zwölf auf acht Zentimeter großer Taschenkalender für das Jahr 1913, den der Ambros in Mailand gekauft haben muß, denn dort beginnt er am 20. August mit seinen Aufzeichnungen: Palace H. 3 p.m. Signora M. Abends Teatro S. Martino, Corso V. Em. I tre

Emisferi. Die Entzifferung der winzigen, nicht selten zwischen mehreren Sprachen wechselnden Schrift hat nicht wenig Mühe bereitet und wäre wahrscheinlich nie von mir zuwege gebracht worden, hätten sich nicht die vor beinahe

achtzig Jahren zu Papier gebrachten Zeilen sozusagen von selber aufgetan. Den allmählich ausführlicher werdenden Eintragungen ist zu entnehmen, daß Ambros und Cosmo Ende August mit einem Dampfsegler in Richtung Griechenland und Konstantinopel von Venedig abgegangen sind. Früher Morgen, steht da geschrieben, ich lange an Deck, Rückschau haltend. Die sich entfernenden Lichter der Stadt unter einem Regenschleier. Die Inseln in der Lagune wie Schatten. Mal du pays. Le navigateur écrit son journal à la vue de la terre qui s'éloigne. Tags darauf heißt es: Vor der kroatischen

Küste. Cosmo sehr unruhig. Ein schöner Himmel. Baumlose Berge. Die sich türmenden Wolken. Nachmittags um drei so gut wie finster. Unwetter. Wir streichen die Segel. Um 7 Uhr abends der Sturm in voller Stärke. Wellen brechen

über das Deck herein. Der österreichische Kapitän hat in seiner Kajüte eine Ölfunzel angezündet vor dem Bildnis der lb. Frau. Er kniet am Boden und betet. Auf italienisch, seltsamerweise, für die armen verschollenen Seeleute sepolti in

questo sacro mare.

Auf die stürmische Nacht folgt ein windstiller Tag. Unter Dampf gleichmäßig weiter nach Süden. Ich ordne die durcheinandergeratenen Sachen. Bei abnehmendem Licht vor uns, perlgrau schwebend auf der Linie

des Horizonts, eine Insel. Cosmo steht im Bug wie ein Lotse. Ruft einem Matrosen das Wort Fano zu. Sisiorsi, schreit dieser und vorausweisend lauter noch einmal: Fano! Fano! Später seh ich am Fuß der schon ins Dunkel getauchten

Insel ein Feuer. Es sind Fischer am Strand. Einer von ihnen schwenkt ein brennendes Holz. Wir fahren vorbei und laufen ein paar Stunden später in den Hafen von Kassiope an der Nordküste von Kerkyra ein. Am Morgen an Bord der

furchtbarste Lärm. Behebung eines Maschinenschadens. Mit Cosmo an Land. Steigen zu dem verfallenen Befestigungswerk hinauf. Eine Steineiche wächst mitten aus der Burg. Wir liegen unter ihrem Blätterdach wie in einer Laube. Drunten schlagen sie mit dem Hammer an den Dampfkessel. Einen Tag lang außer der Zeit. In der Nacht schlafen wir an Deck. Grillengesang. Von einem Luftzug geweckt an der Stirn. Jenseits der Wasserstraße, hinter den schwarzblauen albanischen Bergen, kommt der Tag herauf, breitet seinen Flammenschein über die noch lichtlose

Welt. Und zugleich durchqueren zwei weiße Hochseejachten unter weißen Rauchfahnen das Bild, so langsam, als würden sie Zoll für Zoll an einem Seil über eine weite Bühne gezogen. Man glaubt kaum, daß sie sich fortbewegen, aber endlich

verschwinden sie doch hinter der Seitenkulisse des dunkelgrün bewaldeten Caps Varvara, über welchem die hauchdünne Sichel des zunehmenden Mondes steht. —

|

Wie der Name Chateaubriands fest mit einem Gericht, so ist der Name einer seiner Geliebten mit einem Möbelstück verbunden.

Die höchst eigentümliche, 20 Jahre dauernde Affäre zwischen ihm und Madame Juliette Récamier beginnt 1817: Der Vicomte, 50,

entjungfert die 41jährige Salonière, Angetraute eines 58jährigen Bankiers.

Juliette steht im Ruf, die schönste und faszinierendste Frau Frankreichs zu sein.

Jacques David verewigt sie 1800,

Francois Gérard 1802.

Warum es nie zur Vereinigung der Ehegatten Récamier kommt, ist im Dunkeln.

Der Bankier kauft einen üppig ausgestatteten Prachtbau, in dem Juliette den meistbesuchten Salons aller, die in Paris Rang und Namen haben, betreibt und

unter den Besuchern als "frigide Kokette", als "Mondfrau" oder "lunares Wesen" gilt.

Ihrer Schönheit, ihres Geistes und ihrer Liebenswürdigkeit wegen aber ist sie die Königin der eleganten Gesellschaft

und gewinnt mit »engelgleicher« Koketterie die Liebe vieler bedeutender Männer, wie Lucien Bonaparte, Jean Baptiste Jules Bernadotte,

Matthieu und Adrien de Montmorency,

Prinz August von Preußen, Pierre-Simon Ballanche, Benjamin Constant usw. usw., ohne ihren Ruf zu gefährden.

Warum gerade der Vicomte Chateaubriand es ist, der Juliettes Gefühle entfacht, auch das liegt im Dunkeln. Er selbst erzählt,

eines Abends in Juliettes märchenhaftem Salon mit Freunden aufgetaucht zu sein:

Ich wagte kaum, die Augen vor einer Person zu erheben, die derart von Bewunderern umgeben und in ihrem Ruhm und Glanz so unerreichbar weit

von mir entfernt war.

Später nennt Chateaubriand Juliette seinen "Schutzengel", und sie schreibt ihm:

"Meine Liebe, mein Leben, mein Herz, alles gehört Ihnen."

Der Vicomte wird in Juliettes Salon Mittelpunkt und Abgott des jungen Frankreich.

Die innige, aber oft durch Eifersucht und Trennungen belastete, quälerische Beziehung der beiden währt bis ins hohe Alter.

Chateaubriand, inzwischen 80, macht wenige Monate nach dem Tod seiner Frau Céleste 1847 seiner Juliette, inzwischen 70, einen Heiratsantrag.

Obwohl sie sich täglich sehen und ein Tag ohne Gemeinsamkeit ihnen unerträglich dünkt, antwortet Juliette:

"Heiraten - warum? Wofür wäre das gut?" Sie sei halb erblindet und er leide schwer an Gicht. "Wäre ich jünger, so würde ich nicht zögern,

mit Freuden das Privileg, Ihnen mein Leben weihen zu dürfen, anzunehmen. Aber die Jahre und meine Blindheit haben mir dieses Vorrecht bereits verschafft.

Wir wollen an dieser vollkommenen Liebesbeziehung nichts verändern."

Ein Jahr später stirbt François-René in den Armen seiner Juliette.

|

|

Nach dem Sturz Napoleons und der Restauration tritt Chateaubriand demonstrativ in die Dienste des Königs, wird Pair de France, Botschafter in Stockholm, Berlin, und London.

Später, bei der Niederschrift der Erinnerung an den unglückseligen Tag, fragt er sich, wie es wohl gewesen wäre, wenn er sich verwandelt und in der entlegenen englischen Grafschaft ein Leben als gentieman chasseur geführt hätte. Wahrscheinlich hätte ich dann niemals auch nur ein einziges Wort zu Papier gebracht, wahrscheinlich hätte ich schließlich sogar meine Sprache vergessen. Wieviel, fragt er sich, würde Frankreich verloren haben, wenn ich solchermaßen mich aufgelöst hätte in Luft? Und wäre es nicht am Ende ein besseres Leben gewesen? Ist es nicht unrecht, sein Glück für die Ausübung eines Talents zu vergeuden? Wird mein Geschriebenes hinausreichen über mein Grab? Wird überhaupt irgend jemand es noch begreifen können in einer von Grund auf veränderten Welt? — Der Vicomte schreibt diese Zeilen im Jahr 1822. Er ist jetzt Botschafter des Königs von Frankreich am Hof Georgs IV. Eines Morgens, als er in seinem Kabinett bei der Arbeit sitzt, wird ihm von seinem Kammerdiener gemeldet, eine Lady Sutton sei vorgefahrenund wünsche ihn zu sprechen. Als die fremde Dame, in Begleitung von zwei etwa sechzehnjährigen Knaben, die gleich ihr Trauer tragen, über die Schwelle tritt, scheint es ihm, als könne sie sich kaum aufrecht halten vor innerer Bewegung. Der Vicomte nimmt sie bei der Hand und geleitet sie zu einem Sessel. Die beiden Knaben stellen sich ihr zur Seite. Die Dame aber sagt mit leiser, gebrochener Stimme, indem sie die schwarzen Seidenbänder, die von ihrer Haube herabhängen, ein wenig beiseite streift, Mylord, do you remember me? Und ich, schreibt der Vicomte, erkannte sie wieder, nach siebenundzwanzig Jahren saß ich wieder zu ihrer Seite, und die Tränen traten mir in die Augen, und ich sah sie, durch den Schleier dieser Tränen hindurch, gerade so, wie sie gewesen war in jenem so lang schon in die Schatten gesunkenen Sommer. Et vous, Madame, me reconnaissez-vous? fragte ich sie. Sie jedoch erwiderte nichts, sondern blickte mich bloß an mit einem dermaßen traurigen Lächeln, daß ich ahnte, daß wir uns geliebt hatten, weit mehr, als ich mir damals eingestand.

Ich trage Trauer um meine Mama, sagte sie, der Vater ist schon vor Jahren verstorben. Mit diesen Worten entzog sie mir ihre Hand und bedeckte ihr Angesicht. Meine Kinder, fuhr sie nach einiger Zeit fort, sind die Söhne des Admirals Sutton, den ich geheiratet habe drei Jahre nachdem Sie fortgereist sind von uns. Verzeihen Sie mir. Mehr vermag ich heute nicht zu sagen. — Ich gab ihr meinen Arm und hielt, indem ich sie durch das Haus, über die Treppe hinab zu ihrem Wagen zurückführte, ihre Hand gegen mein Herz und spürte sie zittern am ganzen Leib. Wie zwei stumme Diener saßen die beiden dunklen Knaben, als sie davonfuhr, ihr gegenüber. Quel boulversement des destineés! Ich habe Lady Sutton in den nachfolgenden Tagen noch viermal besucht an der Adresse in Kensington, die sie mir gegeben hatte. Die Söhne waren jedesmal außer Haus. Und wir sprachen und schwiegen, und mit jedem »Erinnern Sie sich?« kam deutlicher unser vergangenes Leben herauf aus dem grausamen Abgrund der Zeit. Bei meinem vierten Besuch hat Charlotte mich gebeten, für den älteren ihrer beiden Söhne, der vorhatte, nach Bombay zu gehen, ein Wort einzulegen bei George Canning, der gerade zum Gouverneur von Indien ernannt worden war. Einzig dieser Bitte wegen, sagte sie, sei sie nach London gekommen, und jetzt müsse sie wieder nach Bungay zurück. Farewell! I shall never see you again! Farewell! —

Lange Stunden habe ich mich nach dem schmerzhaften Abschied in meinem Kabinett in der Botschaft eingeschlossen und, unterbrochen immer wieder von vergeblichem Nachsinnen und Räsonieren, unsere unglückliche Geschichte zu Papier gebracht. Unabweisbar blieb dabei in mir die Frage, ob ich Charlotte Ives, schreibenderweise nicht abermals und endgültig verriet und verlor. Wahr ist allerdings auch, daß ich mich meiner Erinnerungen, die so oft und so unversehens mich überwältigen, anders nicht als durch das Schreiben zu erwehren vermag. Blieben sie verschlossen in meinem Gedächtnis, sie würden schwerer und schwerer wiegen im Laufe der Zeit, so daß ich wohl zuletzt zusammenbrechen müßte unter ihrer ständig zunehmenden Last. Monate- und jahrelang liegen die Erinnerungen schlafend in unserem Inneren und wuchern im stillen fort und fort, bis sie von irgendeiner Geringfügigkeit heraufgerufen werden und auf seltsame Weise uns blind machen fürs Leben. Wie oft habe ich darum meine Erinnerungen und die Übertragung der Erinnerung in die Schrift als ein erniedrigendes, im Grunde verdammenswertes Geschäft empfunden! Und doch, was wären wir ohne Erinnerung? Wir wären nicht imstande, die einfachsten Gedanken zu ordnen, das gefühlvollste Herz verlöre die Fähigkeit, einem anderen sich zuzuneigen, unser Dasein bestünde nur aus einer endlosen Abfolge sinnloser Augenblicke, und es gäbe nicht die Spur einer Vergangenheit mehr. Was für ein Elend ist nicht unser Leben! So voller verkehrter Einbildungen ist es, so vergeblich, daß es beinahe nichts ist als der Schatten der Chimären, die unser Gedächtnis entläßt. Immer furchtbarer wird in mir das Gefühl der Entfernung.

Als ich gestern durch den Hyde Park gegangen bin, erschien ich mir unsagbar armselig und verstoßen in der bunten Menge. Wie von weitem sah ich die schönen jungen Engländerinnen, mit jener sehnsüchtigen Verwirrung, die ich früher in der Umarmung verspürte. Und heute hebe ich kaum noch das Auge von meinem Werk. Ich bin beinahe unsichtbar geworden, gleiche gewissermaßen schon einem Toten. Vielleicht umgibt darum, von meiner Warte aus gesehen, ein besonderes Geheimnis die von mir fast schon verlassene Welt.

1823/24 ist Chateaubriand Außenminister, der neue König Karl X. entlässt ihn, er wird wieder Botschafter. Bei Ausbruch der Julirevolution 1830 zieht er sich aus der Politik zurück, hat wieder Zeit zu schreiben, vor allem die umfangreichen

"Erinnerungen von jenseits des Grabes", postum veröffentlicht.

1806 in Rom regt sich in ihm erstmals der Wunsch, die Tiefen und Untiefen seiner Seele auszuloten. 1811 nimmt Chateaubriand das Projekt ernsthaft in Angriff, und von diesem Zeitpunkt an arbeitet er, wann immer es die Umstände seines ebenso glorreichen wie qualvollen Lebens erlauben, an der Niederschrift des weiter und weiter sich auswachsenden Werks. Die Entwicklung der eigenen Gefühle und Gedanken geschieht vor dem Hintergrund der großen Umwälzungen jener Jahre: Revolution, Schreckensherrschaft, Exil, Aufstieg und Fall Napoleons, Restauration und das Königreich der

Bürger wechseln sich ab in dem auf der Bühne des Welttheaters gegebenen, nicht enden wollenden Stück, das den privilegierten Zuschauer nicht minder in Mitleidenschaft zieht als die namenlose Menge. Fortwährend verschieben sich die Kulissen. Wir erblicken vom Bord eines Schiffs die Küste Virginias, besuchen das Marinearsenal in Greenwich, bestaunen das grandiose Gemälde des Brandes von Moskau, spazieren durch die Anlagen der böhmischen Bäder und werden Zeugen des Bombardements von Thionville.

Leuchtfeuer illuminieren die von Tausenden von Soldaten besetzten Zinnen der Stadt, die glutsprühenden Parabelbahnen

der Kugeln kreuzen sich in der dunklen Luft, und vor jedem Kanonenschlag fährt ein greller Widerschein über die sich

auftürmenden Wolken bis in den blauen Zenit hinauf. Manchmal erstirbt der Lärm des Gefechts auf ein paar Sekunden.

Dann vernimmt man das Rollen der Trommeln, die Blechfanfaren und das einem durch Mark und Bein dringende, am Rand des Überschnappens zitternde Kommandogeschei.

Sentinelles, prenez garde à vous! Dergleichen farbenprächtige Schilderungen von militärischen Schauspielen und Staatsaktionen bilden im Gesamtzusammenhang der Erinnerungsarbeit sozusagen die Höhepunkte der blindlings von einem Unglück zum nächsten taumelnden Geschichte. Der Chronist, der dabeigewesen ist und der sich noch einmal vergegenwärtigt, was er gesehen hat, schreibt sich seine Erfahrungen in einem Akt der Selbstverstümmelung auf den eigenen Leib. Durch solche Beschriftung zum exemplarischen Märtyrer dessen geworden, was die Vorsehung über uns verhängt, liegt er zu Lebzeiten schon in dem Grab, das sein Memoirenwerk vorstellt. Die Rekapitulierung der Vergangenheit ist von Anbeginn ausgerichtet auf den Tag der Erlösung, im Falle Chateaubriands auf den 4. Juni 1848, an dem der Tod in einem Rez-de-chaussée in der Rue du Bac ihm die Feder aus der Hand nimmt, Combourg, Reimes, Brest, St. Malo, Philadelphia, New York, Boston, Brüssel, die Insel Jersey, London, Beccles und Bungay, Mailand, Verona, Venedig, Rom, Neapel, Wien, Berlin, Potsdam, Konstantinopel, Jerusalem, Neuchätel, Lausanne, Basel, Ulm, Waldmünchen, Teplitz, Karlsbad, Prag und Pilsen, Bamberg, Würzburg und Kaiserslautern und dazwischen immer Versailles, Chantilly, Fontainebleau, Rambouillet, Vichy und Paris - das sind nur einige Stationen der jetzt an ihr Ende gekommenen Reise.

Mit Chateaubriand stirbt einer der ganz Großen der französischen Literatur.

Victor Hugo: „Je veux être Chateaubriand ou rien.“

Heute, da in den meisten Parks nur noch ein Dritteil der damals gesetzten Bäume steht und wo jedes Jahr mehr an Überalterung und aus vielen anderen Ursachen zugrunde gehen, können wir uns bald wieder vorstellen, in welcher torricellischen Leere die großen Landhäuser im Ausgang des 18. Jahrhunderts gestanden sind. Das dieser Leere eingeschriebene Naturideal hat auch Chateaubriand später - in einem vergleichsweise bescheidenen Ausmaß - zu verwirklichen versucht. Als er 1807 von seiner langen Reise nach Konstantinopel und Jerusalem zurückkehrte,

kaufte er sich in La Vallée aux Loups unweit der Ortschaft Aulnay ein zwischen bewaldeten Hügeln verborgenes

Gartenhaus. Dort beginnt er, seine Erinnerungen niederzuschreiben, und er schreibt, ganz am Anfang, von den Bäumen, die er gepflanzt hat und von denen er jeden einzelnen umsorgt mit eigener Hand. Jetzt, so schreibt er, sind sie noch so klein, daß ich ihnen Schatten spende, wenn ich zwischen sie und die Sonne trete. Aber später einmal, wenn sie aufgewachsen sein werden, werden sie mir den Schatten zurückgeben und meine alten Tage behüten, wie ich sie behütet habe zu ihrer Jugendzeit. Ich fühle mich den Bäumen verbunden, ich schreibe Sonette an sie und Elegien und Oden; wie Kinder kenne ich sie alle bei ihren Namen und wünsche mir nur, daß ich einmal sterben darf unter ihnen.

Das aus dem Kopf eines Rinderfilets geschnittene Steak Chateaubriand hat Chateaubriands Chefkoch Montmirel kreiert ...

|

Nicht verwandt und verschwägert mit hiesigem Chateaubriand - aber aus derselben Gegend - ist

Alphonse de Châteaubriant (1877 bis 1951)

ein mit den Nazis sympathisierender Schriftsteller, den die Kirche in christilicher Nächstenliebe vor der Vollsteckung des gegen ihn

in Paris verhängten Todesurteils bewahrt, indem sie Châteaubriant als Dr. Alfred Wolf in einem Kloster in Tirol versteckt.

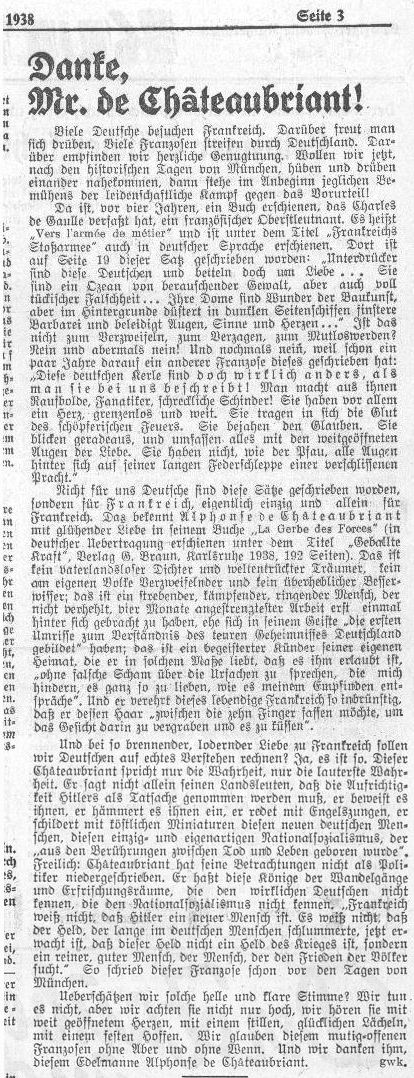

Ihm scheiben "Leipziger Neueste Nachrichten" am 3. Oktober 1938 dies Dankeswort:

Interessant auch, was ein gewisser Ch. de Gaulle damals so schrieb ...

|

|